Osamu Shimomura y la medusa de cristal

Ángela Posada-Swafford

Foto: Tom Kleindinst

El hallazgo que permitió desarrollar una herramienta formidable para estudiar la célula viva.

"Una luz muy intensa llenó el interior del hangar. Era tan brillante que me cegó temporalmente. Menos de un minuto después retumbó una explosión y una fuerte onda de presión me causó dolor de oídos. Noté que el cielo se había encapotado de repente. Todo era muy misterioso. Cuando llegué a casa de mi abuela, estaba cubierto de cenizas negras. Me di un baño y me cambié de ropa, aunque en ese momento no sabía que las cenizas emitían una radiación peligrosa".

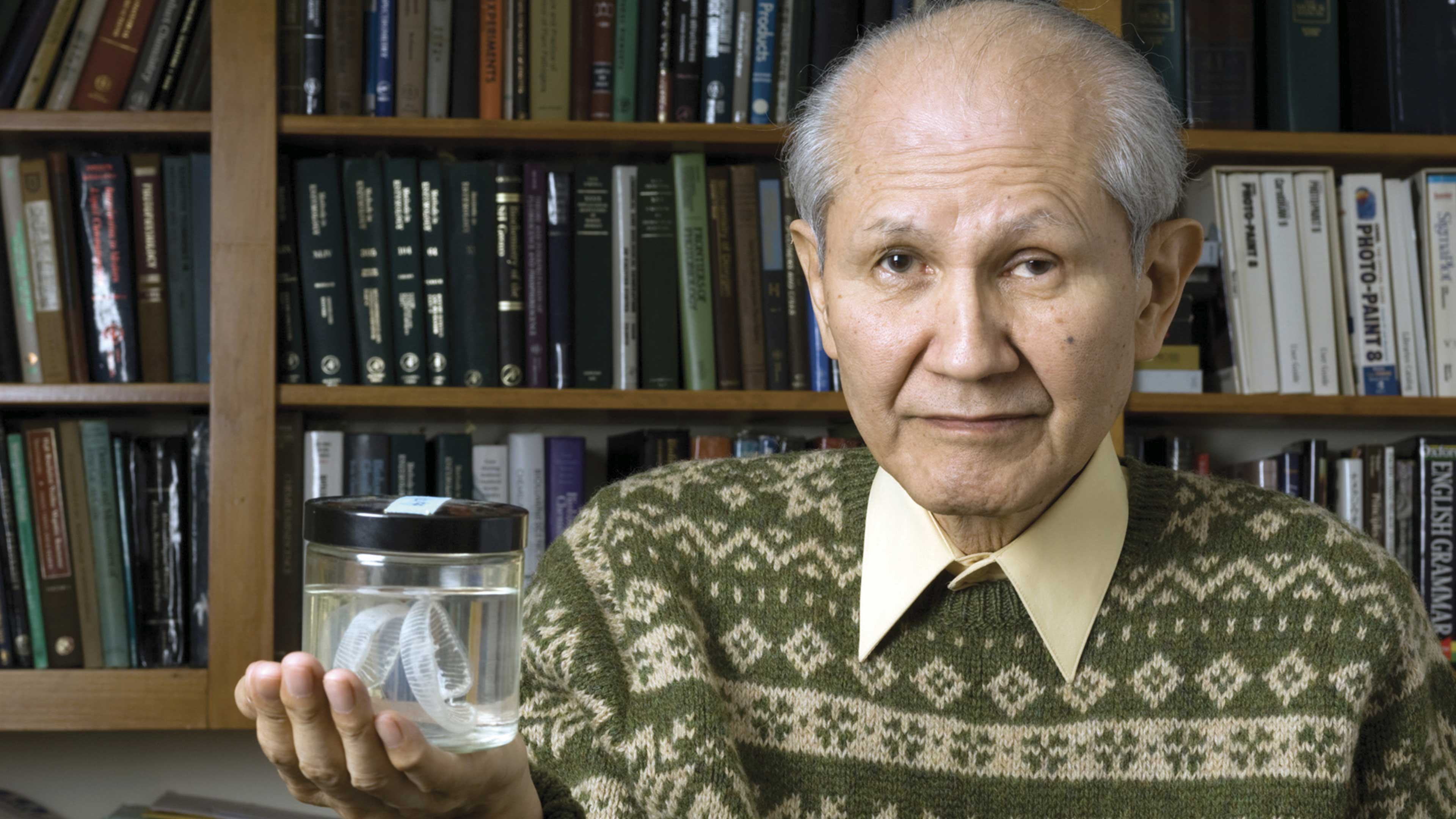

Sólo en contadas ocasiones Osamu Shimomura, premio Nobel de química en 2008, ha descrito lo que fue presenciar la explosión de la bomba atómica de Nagasaki, en agosto de 1945, a escasos 15 kilómetros del epicentro, cuando era adolescente y trabajaba en un taller de reparación de aviones. Pero esos recuerdos son parte fundamental de la historia de un muchacho nacido en Kioto que creció en una de las eras más difíciles de la historia de Japón y más tarde identificó en una medusa una sustancia fluorescente que, años después, habría de iluminar —literalmente— el campo de la biología.

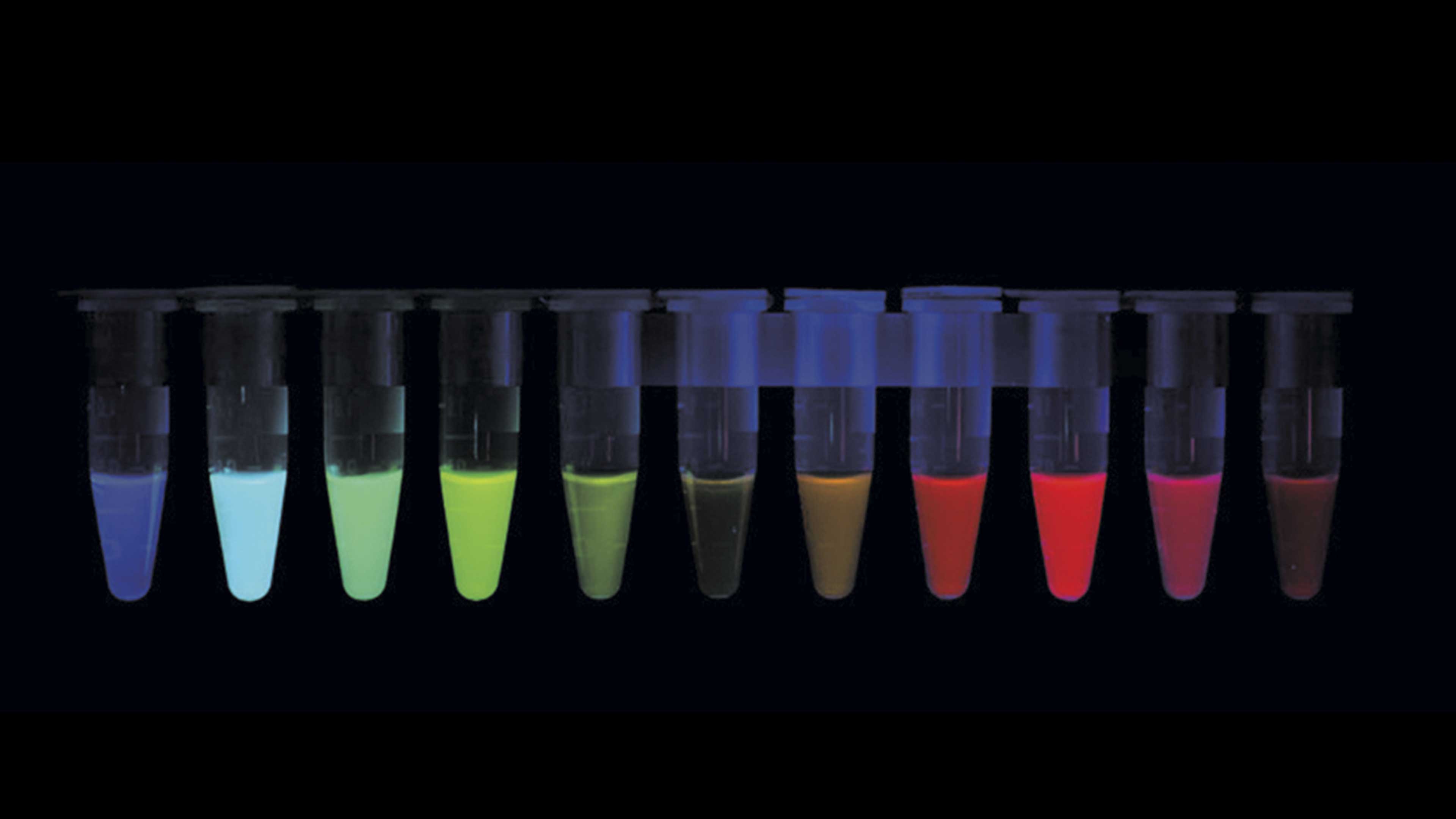

El hallazgo de la proteína fluorescente verde (GFP, por sus siglas en inglés) fue el primer paso en la construcción de una herramienta muy poderosa para investigar la célula viva: las proteínas fluorescentes que emiten luz de distintos colores. La técnica, desarrollada por Martin Chalfie y Roger Tsien (quienes compartieron el Nobel con Shimomura) tres décadas después del hallazgo, permite ver, por ejemplo, cómo se propaga el cáncer o cómo se deteriora una célula con mal de Alzheimer; también entender cómo están organizadas las neuronas dentro del cerebro y cómo interactúan las proteínas dentro de la célula.

Hoy en día, la gama de proteínas fluorescentes de todos colores que se pueden inyectar en cualquier tejido es una herramienta imprescindible en biología molecular.

En las profundidades del océano viven bacterias, protozoos, hongos, medusas, calamares, lombrices, crustáceos, moluscos y tiburones que tienen el don de producir una luz fría que puede servir de señal de alarma, disfraz de escapista, objeto de seducción y farol para hallar alimento.

En las profundidades del océano viven bacterias, protozoos, hongos, medusas, calamares, lombrices, crustáceos, moluscos y tiburones que tienen el don de producir una luz fría que puede servir de señal de alarma, disfraz de escapista, objeto de seducción y farol para hallar alimento.

Shimomura pone un puñado de Cypridina en un mortero, añade unas gotas de agua y lo muele; al poco rato brota del mortero una suave luminiscencia que se intensifica al aplicar presión.

Shimomura pone un puñado de Cypridina en un mortero, añade unas gotas de agua y lo muele; al poco rato brota del mortero una suave luminiscencia que se intensifica al aplicar presión.

Resplandor bioluminiscente

Conocí a Osamu Shimomura por casualidad en 2007, durante un curso de verano en el venerable Laboratorio de Biología Marina (LBM), en Woods Hole, Massachusetts, donde aún mantiene un laboratorio pese a haberse jubilado en 2001. En ese entonces, antes del Nobel, su vida era tranquila y conceder entrevistas inesperadas no se había convertido en un permanente dolor de cabeza.

Alto, magro y engañosamente frágil, Shimomura se desplaza por su laboratorio del LBM como si llevara consigo su propio campo de fuerza. Su rostro enjuto de expresión benévola tiene al mismo tiempo algo de monástico, de académico y de férreo; es decir, algo de caballero Jedi. Me guía por el pequeño y apretado recinto, equipado con lo último en materia de microscopía electrónica, y se detiene ante una repisa con varios recipientes de cristal.

Shimomura atenúa las luces del laboratorio. De un frasco con el rótulo "Cypridina 1944" toma un puñado de crustáceos diminutos disecados que parecen semillas de ajonjolí, los pone en un mortero de porcelana, les añade unas gotas de agua y empieza a molerlos. Al poco rato brota del mortero una suave luminiscencia azul celeste que se intensifica cuando se aplica presión. "Ah, esto está muy bien", murmura. "He hecho esta demostración muchas veces y siempre me asombra ver que el resplandor sigue apareciendo después de tantos años de estar disecados los pequeños organismos". Su inglés está fuertemente impregnado de japonés y exige total concentración.

La primera vez que Shimomura vio esa bioluminiscencia tenía 27 años, estaba recién graduado de farmacéutico y acababa de aceptar un puesto como asistente del profesor Yoshimasa Hirata, en la Universidad de Nagoya. La farmacia no era de su interés, pero la guerra había cambiado las reglas del juego: no pudo terminar el bachillerato porque la mayoría de sus profesores había muerto y no fue aceptado en las universidades porque sus registros académicos habían sido destruidos. Su única salida fue el Colegio de Ciencias Farmacéuticas, una universidad improvisada con instructores inexpertos, con lo cual Shimomura terminó educándose de forma independiente. Una vez graduado, trató sin éxito de hallar empleo en una importante empresa farmacéutica, hasta que finalmente la suerte lo llevó a Nagoya, donde Hirata se dedicaba a aislar y purificar compuestos naturales. "No sabemos nada de esto", le dijo el profesor a su nuevo asistente mostrándole la luz del organismo Cypridina hilgendorfii. "Sólo que resplandece. ¿Le interesa averiguar por qué?".

Shimomura no era el primero en enfrentarse a esa tarea. Un grupo de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, llevaba años intentando en vano determinar la naturaleza de la reacción química que hace brillar al crustáceo Cypridina hilgendorfii, que no tiene nombre común. Durante la Segunda Guerra Mundial los militares japoneses usaban los diminutos animalillos molidos y mojados en saliva para leer los mapas sin usar linternas. Como consecuencia, se recolectaron cientos de kilos de Cypridina, recurso que después sería sumamente valioso para la ciencia. La bioluminiscencia fascina a la gente desde hace siglos. En 1887, Raphael Dubois, profesor de la Universidad de Lyon, Francia, había descubierto que esta "luz de origen animal" aparece gracias a dos sustancias: una que actúa como combustible y otra que es el encendedor. Dubois aisló estos dos componentes y los nombró luciferina (el combustible) y luciferasa (el catalizador, es decir, la sustancia que precipita la reacción química), haciendo alusión al nombre Lucifer, que significa "portador de luz".

Los estudios de Shimomura con la medusa Aequorea victoria revelaron que el ingrediente activador de la bioluminiscencia era el calcio del agua marina.

Los estudios de Shimomura con la medusa Aequorea victoria revelaron que el ingrediente activador de la bioluminiscencia era el calcio del agua marina.

La aequorina de la medusa produce luz azul al contacto con calcio; esta luz azul es absorbida por la proteína verde, que reemite esa energía en forma de luz verde.

La aequorina de la medusa produce luz azul al contacto con calcio; esta luz azul es absorbida por la proteína verde, que reemite esa energía en forma de luz verde.

La bioluminiscencia es una característica relativamente rara en animales terrestres, pero muy común entre las criaturas marinas (ver ¿Cómo ves? Núm. 41). En las profundidades abisales del océano viven bacterias, protozoos, hongos, medusas, calamares, lombrices, crustáceos, moluscos y tiburones que poseen este don de producir luz en una reacción química tan eficaz que apenas si libera calor; una luz fría que puede servir de señal de alarma, disfraz de escapista, objeto de seducción y farol para hallar alimento.

Los organismos bioluminiscentes más notables del océano son los dinoflagelados, cuya única célula a veces puede verse a simple vista. Estos organismos son los responsables de las hermosas estelas azul-verdosas que transforman las playas de noche en paisajes surrealistas. Los dinoflagelados hacen brillar la espuma e iluminan el paso de los peces como si en el agua hubiera saetas de luz.

"Yo sabía que para determinar la estructura química de la luciferina que causa el resplandor de la Cypridina iba a necesitar el compuesto en estado totalmente puro para luego cristalizarlo", dice Shimomura con el rostro bañado de azul. "Pero no tenía idea de qué tipo de molécula se trataba. ¿Un azúcar? ¿Una proteína? ¿Un aminoácido? ¿Algo desconocido?".

La tarea era titánica porque tendría que extraer sólo las moléculas de luciferina de entre miles de moléculas diferentes que componen al crustáceo. Por si fuera poco, la luciferina es extremadamente inestable y se degrada inmediatamente cuando está en presencia de oxígeno. Shimomura decidió hacer todos sus experimentos en una cámara de hidrógeno, lo cual era muy peligroso por lo explosivo de ese gas.

Crear cristales de una sustancia requiere ir produciendo un extracto cada vez más puro (ver ¿Cómo ves? Núm. 162). En el caso de Shimomura, cada intento de purificación requería siete días y siete noches de trabajo continuo. Durante casi un año el joven químico perseveró sin prestarle mayor atención al peligro del hidrógeno. Pero al cabo de 10 meses de preparaciones cada vez más puras, no había conseguido producir un solo cristal de luciferina.

Un día, frustrado con otro experimento fallido, dejó abierto accidentalmente un recipiente con una solución de luciferina en contacto con un medio ácido. Al día siguiente vio con asombro que se habían formado pequeños cristales rojos en la superficie de la solución. Eran cristales de luciferina pura, y el tratamiento que los hizo crecer fue el ácido. La luminosidad de los cristales resultó ser 37 000 veces mayor que el polvo seco del crustáceo.

El fortuito descubrimiento le dio a Shimomura las herramientas para establecer la naturaleza exacta de la luciferina de la Cypridina. Las noticias de su hazaña llegaron hasta la Universidad de Princeton, donde Frank Johnson había intentado en vano hacer lo mismo. Frustrado con sus propios intentos, Johnson invitó al joven japonés a trasladarse a Estados Unidos para trabajar en la que sería su gran contribución a la ciencia. El regalo de despedida de su antiguo profesor Hirata fue otorgarle un doctorado en química, porque sabía que eso le duplicaría el sueldo: de 300 a 600 dólares mensuales.

La recolección masiva de Cypridina que se llevó a cabo en Japón durante la guerra fue lo que le dio a Shimomura la ventaja sobre los científicos de Princeton. El crustáceo es abundante en las aguas someras del Mar de Japón y escaso en el resto del mundo, y Shimomura tenía cantidades ilimitadas de material con que trabajar. Así, irónicamente, un subproducto de la guerra que casi lo mata fue lo que lanzó su carrera científica.

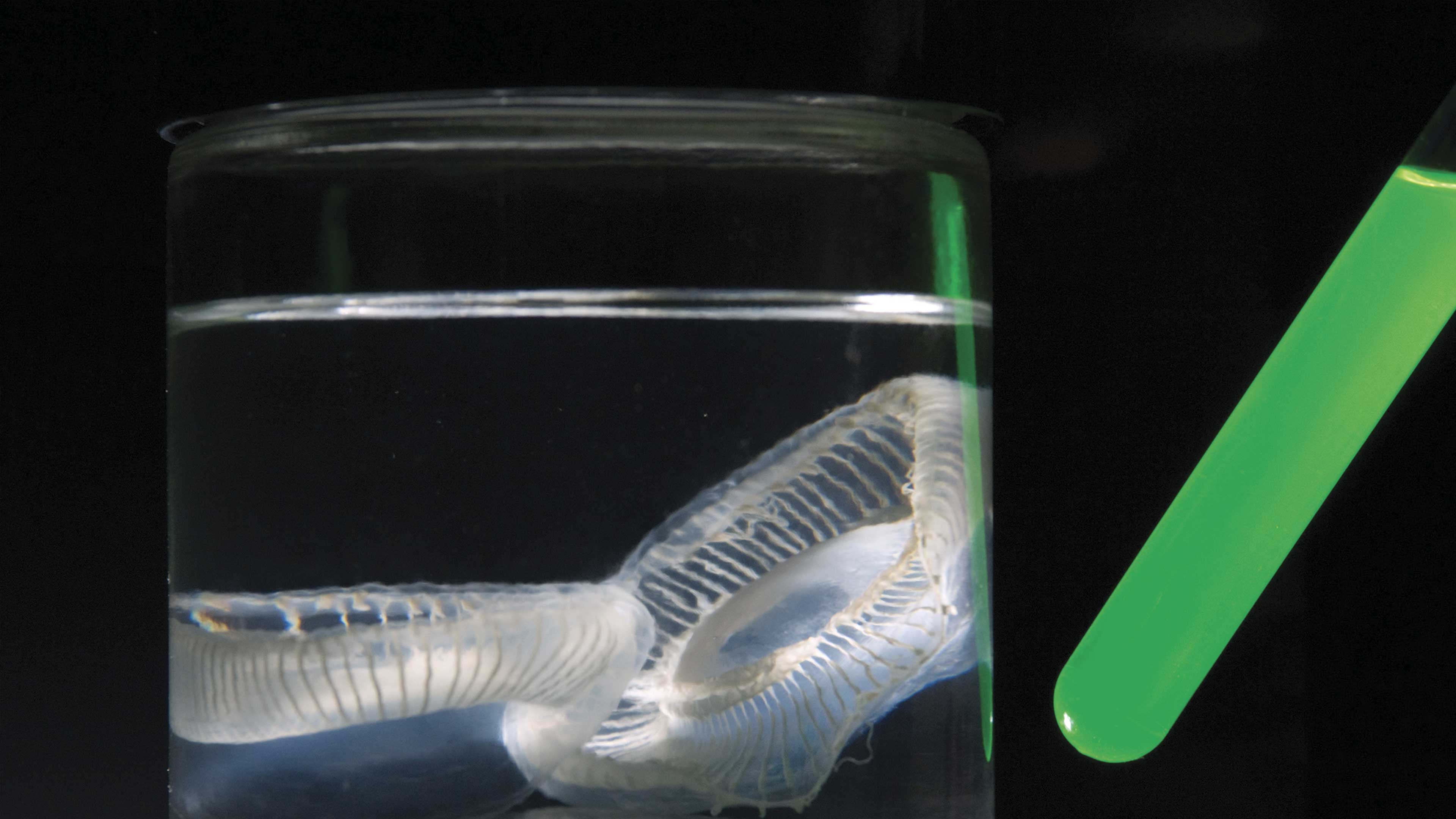

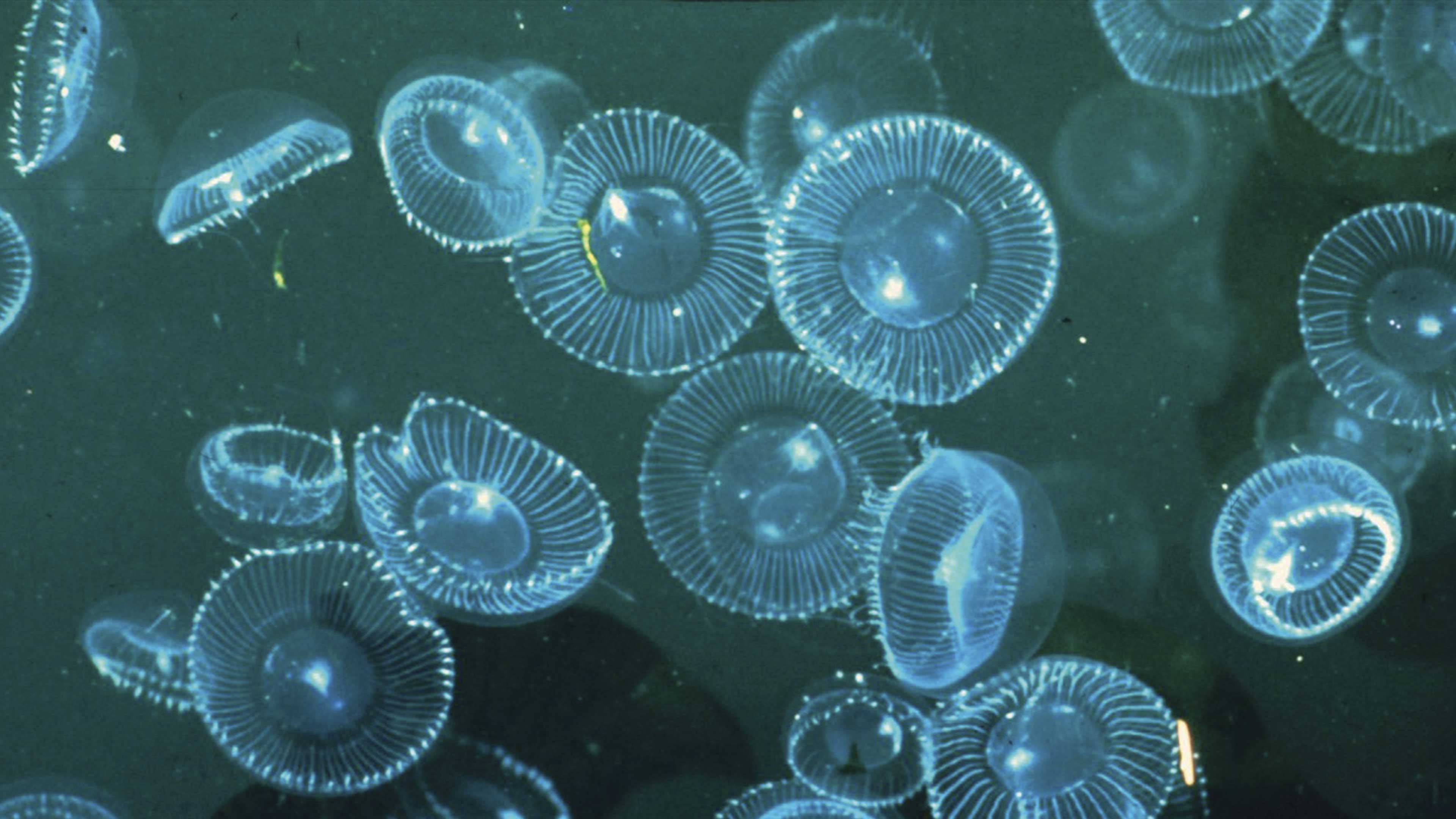

La medusa de cristal tiene unos 100 puntos bioluminiscentes del tamaño de una cabeza de alfiler en los bordes externos de la cúpula. Una fotoproteína emite luz azul al contacto con iones de calcio.

La medusa de cristal tiene unos 100 puntos bioluminiscentes del tamaño de una cabeza de alfiler en los bordes externos de la cúpula. Una fotoproteína emite luz azul al contacto con iones de calcio.

La medusa de cristal.

La medusa de cristal.

El misterio de la medusa

En cuanto bajó del tren en Nueva Jersey después de una larga travesía marítima desde Japón —primera vez que salía de su país—, el investigador fue recibido por Johnson, quien lo llevó a un laboratorio situado en uno de los edificios de estilo gótico de la Universidad de Princeton. Y la historia se repitió: Johnson apagó las luces, le dio un frasco con un polvo blancuzco y lo mezcló con agua. Pero, a diferencia de la experiencia anterior con la Cypridina, esta vez no hubo reacción lumínica alguna. "Este es polvo de la medusa bioluminiscente Aequorea victoria. Su efecto sólo dura unas horas mientras está fresca y no se puede reactivar. ¿Le interesaría estudiar esta medusa?", le preguntó Johnson al nuevo colaborador. De todos los animales bioluminiscentes observados en Princeton, éste era el único para el cual fallaba la receta del experimento. Johnson quería saber por qué.

La Aequorea —que a veces se llama medusa de cristal— tiene una bonita forma de sombrilla transparente de cinco centímetros; tiene largos tentáculos que parecen una cabellera y unos 100 puntos bioluminiscentes del tamaño de una cabeza de alfiler en los bordes externos de la cúpula. En esos días las Aequorea abundaban en las aguas frías de Friday Harbor, en las Islas San Juan, estado de Washington (poco después casi desapareció), y allá fueron a dar Shimomura y Johnson un verano.

La misma tarde de su llegada comenzaron a recolectar medusas en el muelle de los laboratorios de la Universidad de Washington usando redes para limpiar piscinas. Llenaron varios cubos y luego se sentaron con un par de tijeras a recortar el borde de la cúpula de cada medusa, que contenía los órganos de luz. El paso siguiente consistía en poner las tiras de órganos de luz en un paño de algodón y exprimir el jugo, que seguía brillando por espacio de varias horas. Durante el verano de 1961 recolectaron y exprimieron más de 9 000 medusas.

El enfoque del estudio consistía en detener la reacción química que producía la luz y después separar sus dos componentes para ver si éstos eran luciferina y luciferasa o algo distinto. Ensayaron con toda clase de cosas para interrumpir la reacción: sales, metales, proteínas, enzimas… hasta detergentes para lavar ropa. Nada funcionaba. Shimomura dejaba por ratos los experimentos y se iba a meditar remando en un bote en las tranquilas aguas del puerto.

Una tarde, cuando limpiaba los recipientes de cristal tras una sesión de experimentos, Shimomura vertió en el lavamanos un poco del jugo de medusa al cual le había neutralizado el pH de tal manera que no fuera ni ácido ni básico. Cuando el líquido hizo contacto con el lavamanos, soltó un brillante destello de luz azul. Algo había activado el jugo. Shimomura dedujo que era el agua de mar que había caído al lavamanos proveniente de una pecera que estaba junto a éste. Al cabo de un tiempo, comprendió que el ingrediente activador era el calcio del agua marina. Si el calcio era capaz de encender la reacción, entonces extraerlo seguramente la inhibiría.

El japonés salió corriendo a anunciarle la noticia a su colega, y durante el año siguiente usó la técnica de extraer el calcio para entender el sistema de luz de la hermosa Aequorea. Finalmente, el investigador descubrió que la clave es una fotoproteína, una molécula que él nombró aequorina, la cual emite luz azul al contacto con iones de calcio. "La medusa usa la concentración de calcio del interior de sus células para controlar la producción de luz", explica Shimomura. "Cuando la molestan, los niveles de calcio suben y se enciende la alarma, que parece un anuncio de neón intermitente. La proteína es como un revólver cargado; el calcio jala el gatillo".

En un artículo firmado por Shimomura, Frank H. Johnson y Yo Saiga, y publicado en 1962 en la revista Journal of Cellular and Comparative Physiology, Shimomura y sus colaboradores observan que de las células luminosas intactas del animal emana una luz verde. En una nota a pie de página del artículo los autores escriben, casi de pasada: "Del jugo también se ha extraído una proteína que en solución se ve ligeramente verdosa a la luz del Sol … y que presenta una intensa fluorescencia verdosa al iluminarse con luz ultravioleta". Y más adelante: "Aunque puede haber otras explicaciones, es razonable suponer que el color verdoso se debe a un efecto de filtro luminoso, así como a la fluorescencia de la proteína verde, que se encuentra en altas concentraciones junto con la aequorina en las células productoras de luz. Si es correcta esta suposición, la proteína verde podría tener algún significado biológico". En otras palabras, la luz verde que produce el animal se genera así: la aequorina produce luz azul al contacto con calcio; esta luz azul es absorbida por la proteína verde, que reemite esa energía en forma de luz verde. La proteína también absorbe luz ultravioleta. El fenómeno de absorber luz de un color y reemitirla de otro se llama fluorescencia y la molécula que Shimomura y sus colaboradores mencionan de pasada en su artículo de 1962 hoy se llama proteína fluorescente verde, o GFP.

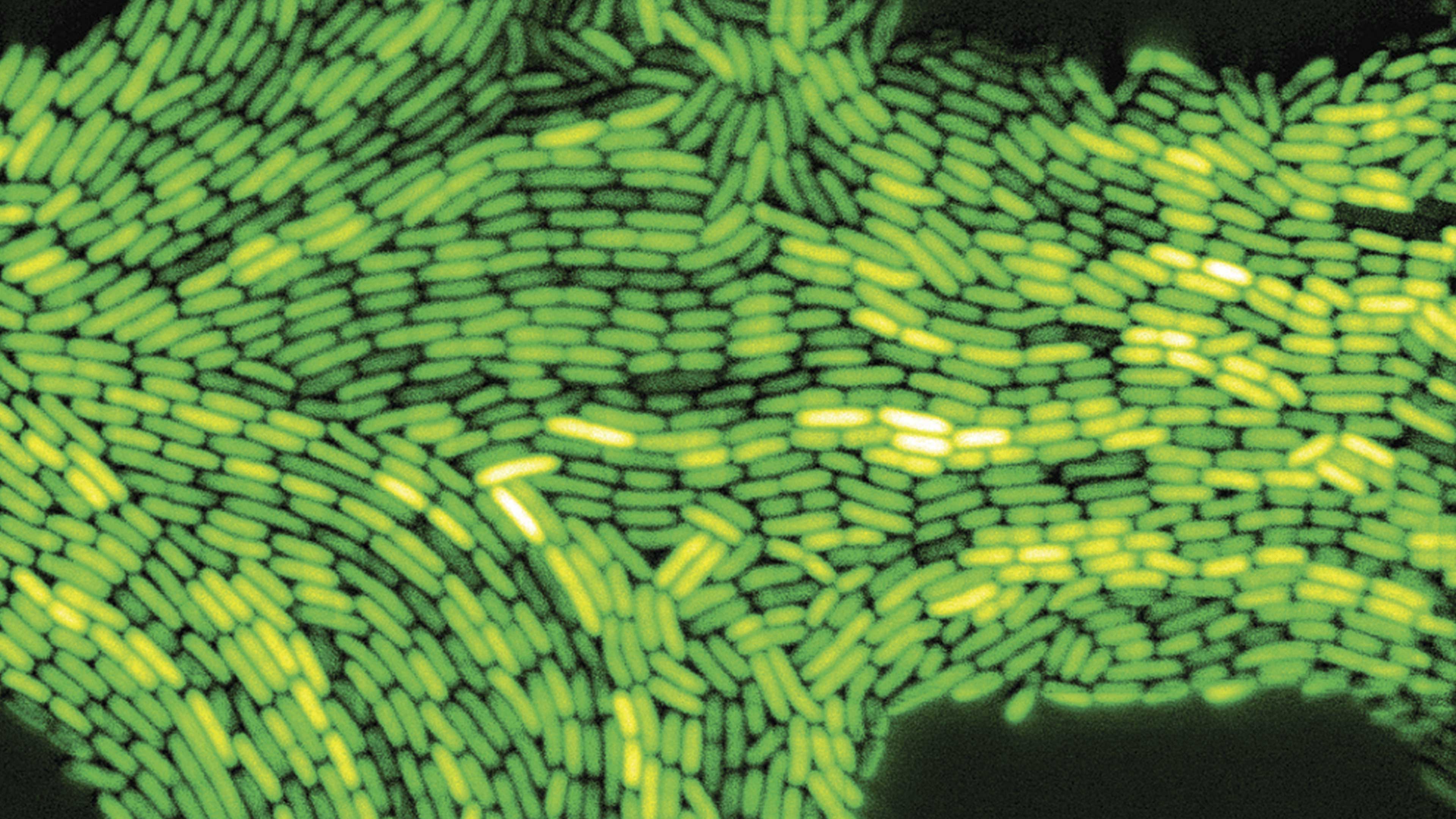

El neurobiólogo Martin Chalfie logró implantar el gen de la proteína fluorescente verde en la bacteria Escherichia coli.

El neurobiólogo Martin Chalfie logró implantar el gen de la proteína fluorescente verde en la bacteria Escherichia coli.

Iluminar células

A finales de los años 80, el neurobiólogo Martin Chalfie, de la Universidad Columbia, se preguntó si sería posible implantar el gen de la GFP de la medusa en otro organismo. Escogió la bacteria Escherichia coli y una lombriz diminuta llamada Caenorhabditis elegans, que se utiliza mucho en investigaciones de biología. Eso haría que el organismo fabricara la proteína fluorescente y se convirtiera en una linterna en miniatura, pero solamente si la proteína era capaz de fluorescer por sí sola, sin necesidad de otras sustancias que sólo se encuentran en el organismo de la medusa.

Chalfie empleó técnicas genéticas para conectar el gen (las instrucciones genéticas que le dicen a las células cómo fabricar la proteína) con un "promotor", una especie de interruptor genético que sólo activa el gen dentro del tipo de células que lo necesitan. Luego introdujo esta máquina genética en las células reproductoras del animal. Los descendientes de esta lombriz contenían el gen en todas sus células, pero éste sólo se activaba (o se "expresaba", como se dice en lenguaje técnico) en un tipo de célula seleccionado por Chalfie y sus colaboradores. Al iluminar estos animales con luz ultravioleta, esas células emitían intensa luz verde. El trabajo de Chalfie y sus colaboradores demostraba dos cosas: 1) que la GFP fluorescía por sí sola, sin ayuda de otras sustancias que quizá sólo se encontraban en la medusa, y 2) que se podía usar como etiqueta luminosa para identificar un tipo particular de células dentro de un organismo; algo así como colocar un moño de luces en la cabeza de nuestro perro para poderlo hallar en medio de la noche.

La proteína estaba como hecha a la medida para una revolución en biología molecular. Pocos años después, se expresaba en organismos tan diversos como plantas, ranas, peces, cabras, ratones, conejos, monos, moscas y levaduras para ver iluminados sus procesos celulares.

La gama de proteínas fluorescentes de todos colores que se pueden inyectar en cualquier tejido es una herramienta imprescindible en biología molecular.

La gama de proteínas fluorescentes de todos colores que se pueden inyectar en cualquier tejido es una herramienta imprescindible en biología molecular.

Otros colores

Roger Tsien, tercer grande de la GFP, llevó las cosas aún más lejos. Considerando la célula como una ciudad, Tsien quería espiar a sus habitantes en sus quehaceres diarios. Los habitantes son las moléculas de las distintas proteínas que forman la célula y regulan su funcionamiento. Para eso, Tsien iba a necesitar etiquetas moleculares de muchos colores, no sólo verde.

El investigador descifró la estructura de la molécula de la GFP, en particular la parte que absorbe y reemite luz, llamada cromatóforo. Por medio de téncnicas genéticas, se puso a cambiar de lugar algunos de los 238 aminoácidos que componen esa proteína y con el tiempo pudo fabricar proteínas fluorescentes de colores cian, azul y amarillo. Hoy, cuando se estudian diversas proteínas a la vez, el interior de la célula brilla a colores como un cuadro de arte contemporáneo.

Una aplicación espectacular de la técnica de las proteínas fluorescentes es el experimento Brainbow (palabra compuesta de los términos en inglés brain, "cerebro", y rainbow, "arco iris"). En 2007 Jeff Lichtman y Joshua Sanes, de la Universidad de Harvard (ver ¿Cómo ves? Núm. 118), crearon ratones genéticamente modificados para que sus neuronas emitieran luz de distintos colores en presencia de radiación ultravioleta. Los investigadores podían así ver las ramificaciones de cada neurona y trazar un mapa detallado del cerebro viviente, que revelaba los intrincados caminos de las conexiones neuronales.

Las aplicaciones se han multiplicado. Hoy el buscador Google Académico registra cerca de 1 400 000 artículos científicos publicados sobre el tema de la proteína fluorescente verde.

Shimomura enciende las luces del laboratorio y la luminiscencia azul se pierde en el resplandor. Su rostro parece repentinamente cansado. Desde el Nobel, su vida se ha convertido en un desfile de conferencias, entrevistas, explicaciones a la prensa. En uno de esas conferencias le preguntaron por qué terminó sacando medusas del agua aquel verano en Washington. Shimomura respondió: "Para resolver un misterio", pero la técnica que surgió de ese trabajo hoy está resolviendo muchos misterios.

Más información

- Castillo Alvarado, S., F. Sánchez, F. Mendoza Alfaro, P. Koleff, "Los peces bioluminiscentes en México: ¿Un riesgo para el ambiente?", Biodiversitas 85, CONABIO, México

- Bahías bioluminiscentes , Centro de Recursos para Matemáticas y Ciencias Universidad Interamericana Reciento de Ponce, Puerto Rico: http://cremc.ponce.inter.edu/bahia/bioluminiscencia.htm

- "La proteína verde fluorescente: una herramienta valiosa en la biomedicina": www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/26590/1/articulo4.pdf

Ángela Posada-Swafford ha publicado artículos en Astronomy, WIRED, New Scientist y National Geographic, entre otras revistas. Es autora de la colección juvenil de novelas "Los Aventureros de la Ciencia". Colabora ocasionalmente con Discovery Channel y la National Public Radio de Estados Unidos