Toxoplasma. Un parásito manipulador

Fabiola Murguía Flores

Ilustración: revista ¿Cómo ves?

Un día vas caminando por el bosque y sientes una necesidad irrefrenable de trepar a lo alto de un árbol: como si alguien más controlara tus músculos y tus impulsos. Ya arriba, te sujetas de una rama con todas tus fuerzas y esperas. No puedes controlar tu cuerpo y caes en una modorra letal. Mueres.

Pronto tus órganos son consumidos y sólo queda tu exterior. De tu cabeza brota una larga protuberancia rematada por una estructura parecida a un sombrero. Cuando esté madura liberará esporas que viajan con el viento y que con suerte —para ellas— caerán sobre una nueva víctima, y el ciclo se repetirá.

Las pelis de terror están llenas de virus que nos controlan, extraterrestres infecciosos que se apoderan de nuestro cerebro, bacterias transmitidas por la mordida de un zombi y hongos parasitarios que nos convierten en monstruos, como en la famosa serie The last of us. Nos da mucho miedo que se apodere de nosotros un ente extraño y no lo sepamos o no podamos controlarlo. Los humanos nos preciamos de nuestro libre albedrío; sentimos que eso es lo que nos hace ser humanos.

La buena noticia es que la historia del principio sólo le ocurre a algunas especies de insectos, víctimas de un hongo parasitario del género Ophiocordyceps. La mala es que hay otros parásitos que adquirieron la capacidad de influir en la conducta del organismo que infectan. Y uno de ellos ataca a los mamíferos.

Lector, el Toxoplasma. Toxoplasma, el lector

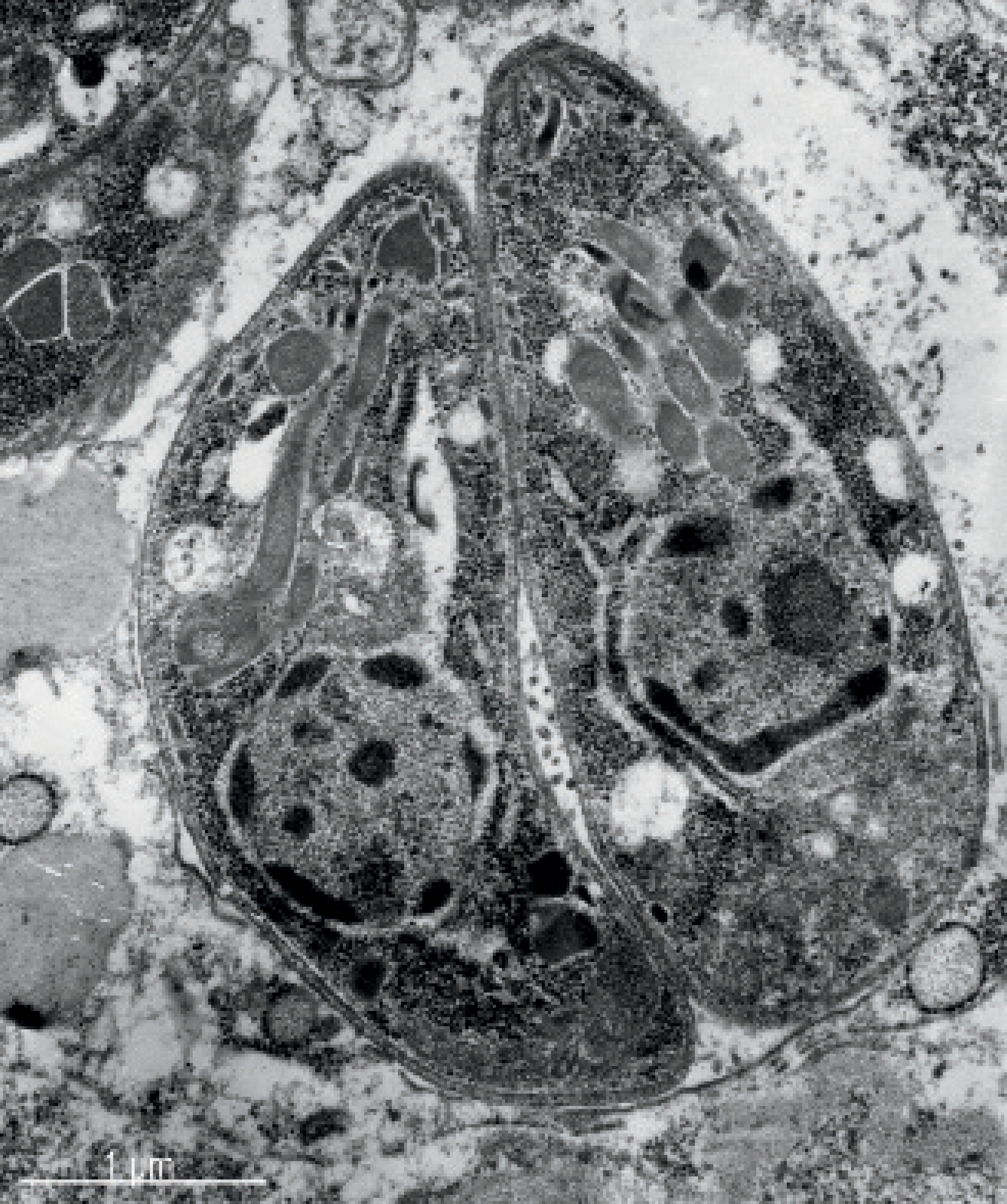

A principios del siglo xx un par de médicos parasitólogos franceses, Charles Nicolle y Louis Manceaux, experimentaban con ratones africanos de la especie Ctenodactylus gundi, conocido como gundi. En 1908 observaron un parásito en muestras del hígado y el bazo de estos animales y pensaron que era Leishmania, el protozoario que provoca la leishmaniasis, una enfermedad muy grave que ocurre sobre todo en países pobres. Pero su forma era distinta y pronto concluyeron que se trataba de un parásito diferente. En 1909 lo bautizaron Toxoplasma gondii: Toxoplasma debido a su forma arqueada (toxon significa “arco”) y gondii por el género de los ratones en los cuales lo encontraron. Un parasitólogo italiano, Alfonso Splendore, encontró el mismo protozoario en el cerebro de un conejo mientras trabajaba en Brasil.

T. gondii es, como todos los protozoarios, un microorganismo unicelular. Se parece mucho al parásito de la malaria, pero la enfermedad que provoca es muy distinta. Durante 30 años, investigadores de todo el mundo encontraron toxoplasma en la mayoría de los mamíferos, algunas aves, reptiles y anfibios, y ciertas especies acuáticas, como peces. Al principio se pensó que existían diferentes especies de Toxoplasma según el hospedero (como se llama a los animales infectados por un parásito), pero finalmente se entendió que no, que es una sola. Esto desconcertó a los especialistas, pues en general cada especie de parásito puede vivir en un solo tipo de hospedero, o unos pocos a lo más.

No fue sino hasta 1939 cuando se aisló por primera vez el toxoplasma de un tejido humano (un niño pequeño). Entonces se demostró que era idéntico al toxoplasma animal. El mismo parásito ataca a más de 350 especies de vertebrados, ¡entre ellas nosotros!

Los franceses son una de las poblaciones más infectadas con toxoplasma, pues les gustan los platillos preparados con carne poco cocida, como su famoso steak tartare, un filete de carne molida de res, casi cruda, sazonada con vinagre, vino y hierbas finas: rico pero peligroso.

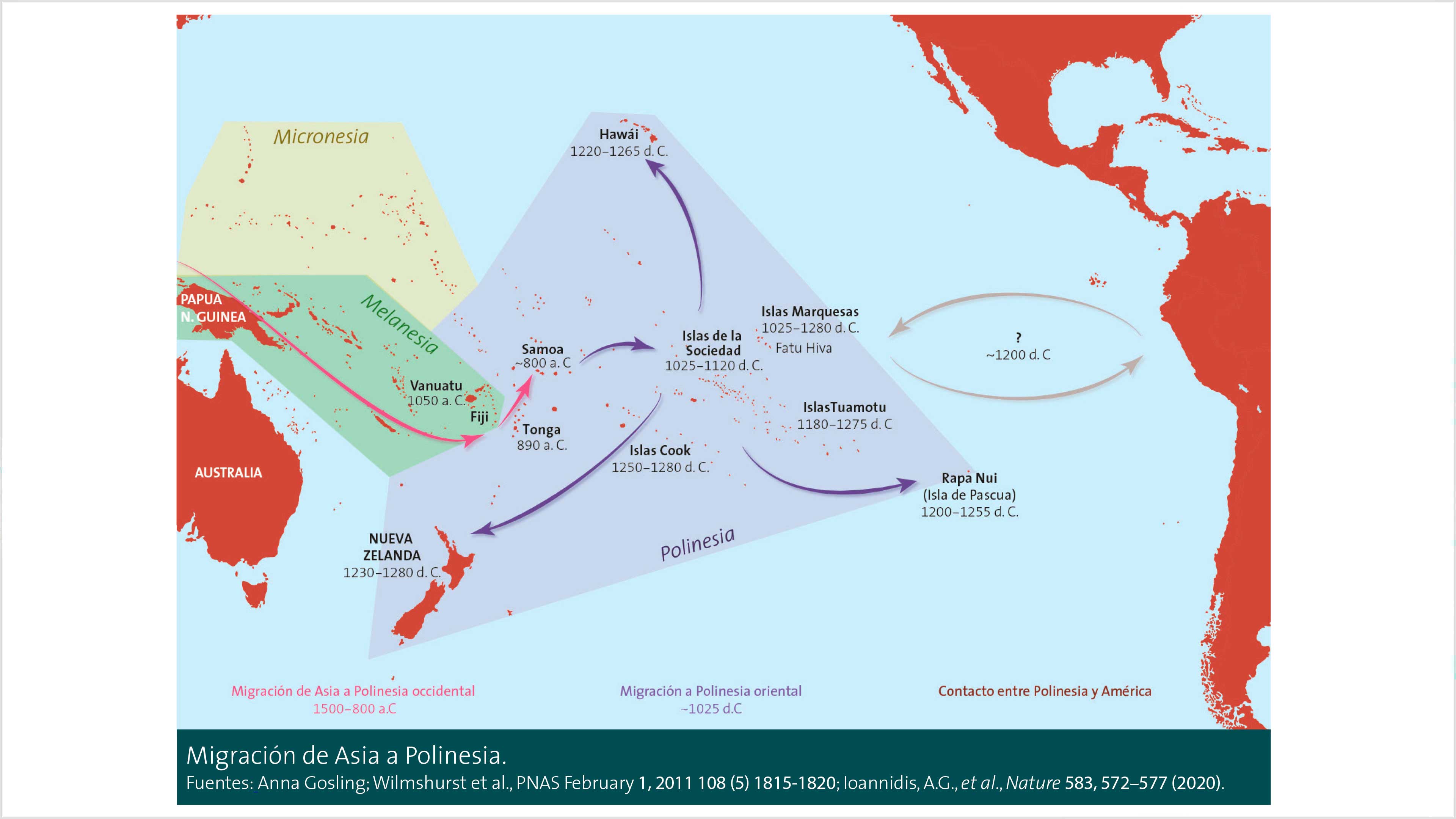

¿Cómo infecta?

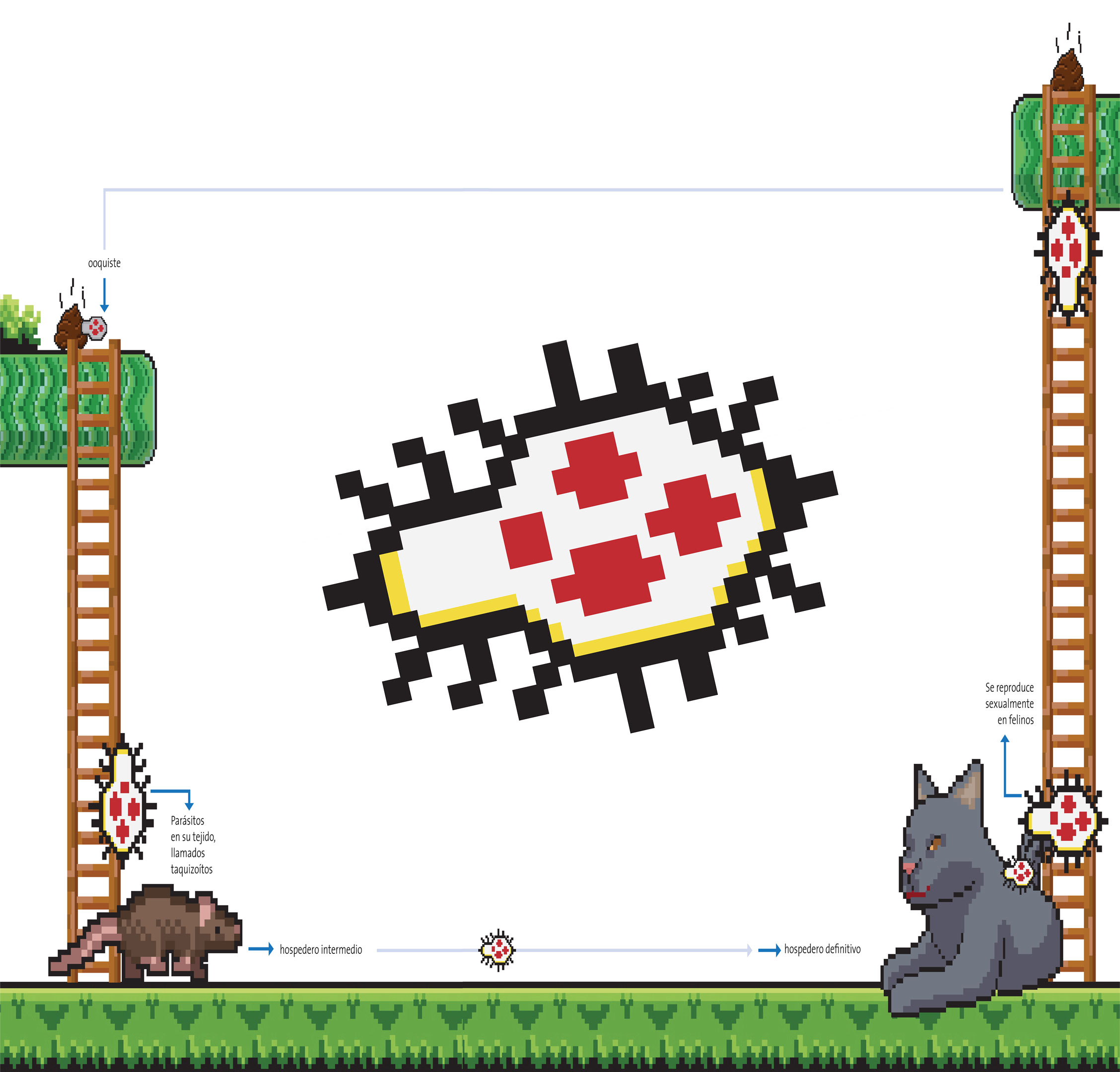

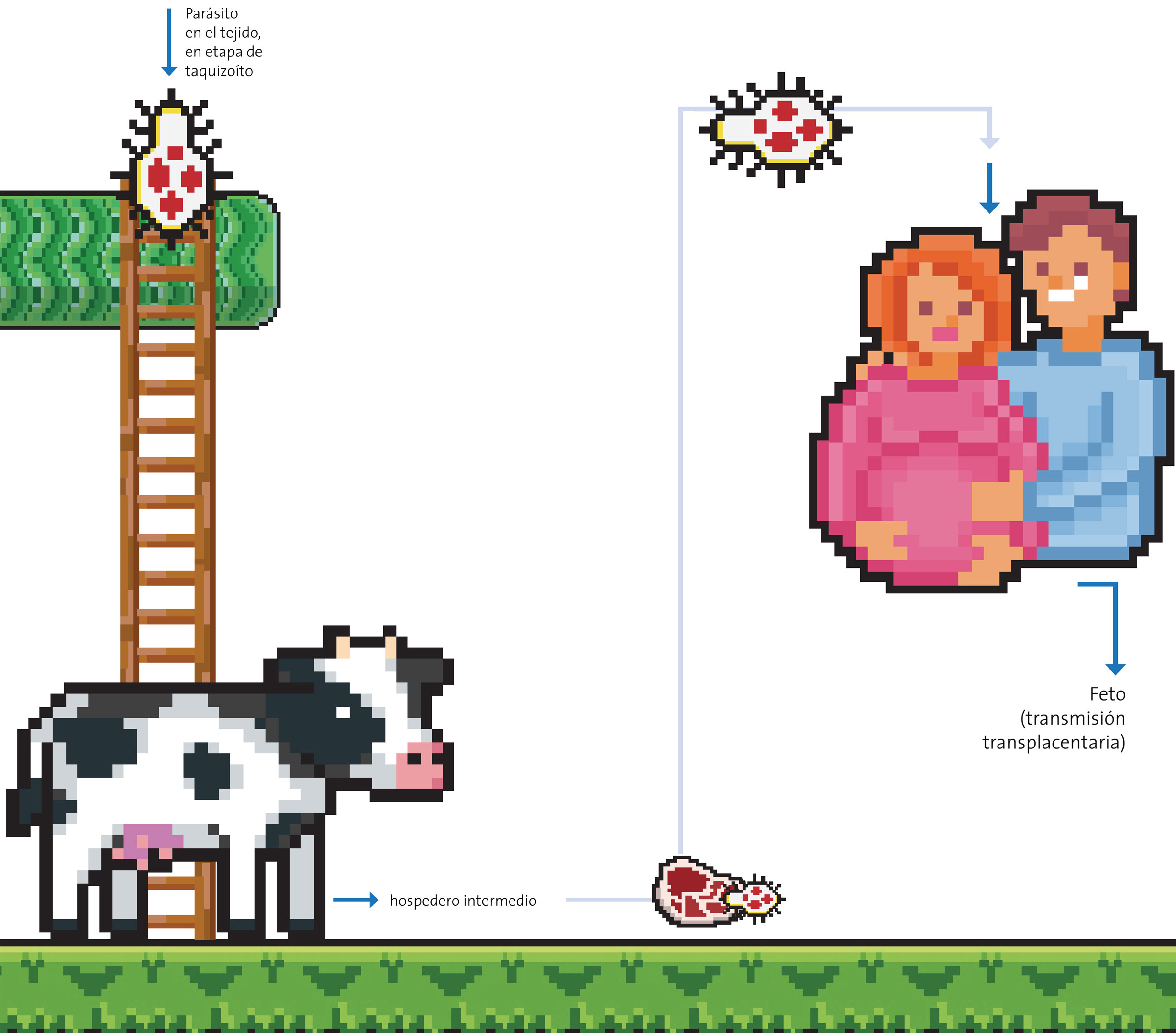

Como muchos parásitos el toxoplasma tiene un ciclo de vida complicado con distintas etapas y formas de reproducción, y varios posibles hospederos intermedios. El protozoario sólo puede reproducirse sexualmente dentro de los felinos, que lo contraen al devorar sus presas y lo desechan en su excremento en la única versión que puede sobrevivir libre en el medio ambiente: los ooquistes. Estas estructuras tienen una forma ovalada y una pared resistente que mantiene al parásito bebé en latencia para infectar a su siguiente hospedero hasta llegar al hospedero definitivo (de preferencia otro gato). Los ooquistes pueden sobrevivir en el suelo, la vegetación o el agua hasta cinco días. Los animales que entren en contacto con ellos pueden ingerirlos y servir de hospedero intermedio (a menos que sea un gato y el ciclo vuelva a comenzar). Ya en el nuevo animal los ácidos del estómago del hospedero disuelven la capa externa del ooquiste y el parásito está listo para explorar su nuevo hogar. Sus lugares favoritos son los músculos y el cerebro, en especial las células cerebrales, pues están aisladas y nuestro sistema inmunitario no puede atacarlas.

Los seres humanos podemos ingerir los ooquistes que deposite un gato infectado en sus heces. Además, el ganado o los animales de granja pueden contener una de sus formas móviles —llamadas taquizoítos— en sus músculos, de modo que también podemos contraer toxoplasma si comemos la carne mal cocinada de un animal infectado.

Serpientes y escaleras

Si eres un parásito que debe pasar de un animal a otro hasta tener la suerte de aterrizar en un felino, necesitas una estrategia. Y la de T. gondii es fascinante: cambiar la conducta de los animales que infecta para llegar hasta sus hospederos definitivos.

En el año 2000 los biólogos Manuel Berdoy, Joanne Webster y David Macdonald, de la Universidad de Oxford, mostraron que los ratones de laboratorio infectados con T. gondii se “enamoran” del olor de la orina de gato. Su primer experimento consistió en poner en una jaula con ratones un poco de orina de diferentes animales: conejo, ratón y gato. Los ratones infectados con T. gondii iban directamente hacia la orina de gato. Bautizaron esta conducta “atracción fatal”, y de hecho los investigadores así titularon su artículo, que fue publicado en Proceedings of the Royal Society of London. Ellos, además, observaron que los ratones infectados se volvían más inquietos, más intrépidos y al mismo tiempo más distraídos: la presa perfecta para un gato común. También encontraron que los roedores infectados producen más testosterona y esta hormona los hace más agresivos, más osados y hasta más atractivos para las hembras.

Luego, el bioquímico y microbiólogo Glenn McConkey, de la Universidad de Leeds, descubrió que uno de los genes de T. gondii tiene instrucciones para producir una proteína parecida a la dopamina, un neurotransmisor asociado con el placer en los mamíferos. La siguiente pregunta era si el parásito podía producirla alojado en el cerebro de un animal. Para averiguarlo McConkey hizo equipo con la misma Joanne Webster, entonces en el Imperial College de Londres, y otros investigadores, y descubrieron que las células cerebrales que contenían el parásito producían casi el cuádruple de dopamina que las células sanas. Así fue como se encontró uno de los mecanismos del parásito para manipular a sus hospederos desde dentro. Este estudio fue publicado en 2011 en la revista Plos One.

Ilustración: revista ¿Cómo ves?

Ilustración: revista ¿Cómo ves?

El rey de la selva

El experto en conservación de la vida silvestre Connor J. Meyer y sus colegas de la Universidad de Montana descubrieron que los cambios en la conducta de un individuo no sólo lo afectan a él: T. gondii puede alterar la conducta de una manada de lobos grises, y eso fue lo que le sucedió a toda la comunidad de lobos del Parque Nacional de Yellowstone. Esta investigación fue publicada en Nature en 2022.

En Yellowstone conviven distintas especies de carnívoros, entre ellos osos, lobos y pumas (estos últimos son los hospederos definitivos del T. gondii). Tras 26 años de estudiar el comportamiento de las manadas de lobos, los investigadores encontraron que aquellos grupos que compartían territorio con los pumas tenían mayor número de contagios con T. gondii. Los lobos infectados por el parásito mostraron mayor tendencia a alejarse del grupo y todos subieron de jerarquía dentro de la manada; es más, la mayoría se convirtió en lobo alfa. Además de un aumento en la dopamina, T. gondii provoca un incremento en la producción de testosterona, lo que puede explicar la osadía para alejarse del grupo, la agresividad y la toma de riesgos que los impulsan a enfrentarse a otros individuos para hacerse líderes de la manada. Con mayor nivel social y con más testosterona, los lobos infectados resultan más atractivos para las hembras, y como el parásito puede contagiarse por vía sexual (en caninos y ovejas se ha encontrado en el semen) tiene más oportunidades de encontrar hospederos intermedios.

La bióloga Raquel Sobrino y su equipo del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, España, observaron que el parásito es muy común entre carnívoros y produce efectos diferentes en cada comunidad. Por ejemplo, los cachorros de hiena infectados con T. gondii se quedan calvos y al crecer son más susceptibles a ser devorados por leones, que son los hospederos definitivos del parásito en la sabana. Todo empieza y termina en los felinos.

J. Rigoulet, A. Hennache, P. Lagourette et al., “Toxoplasmosis in a bar-shouldered dove (Geopelia humeralis) from the Zoo of Clères, France”, Parasite, vol. 21, núm. 62, 2014, p. 3.

J. Rigoulet, A. Hennache, P. Lagourette et al., “Toxoplasmosis in a bar-shouldered dove (Geopelia humeralis) from the Zoo of Clères, France”, Parasite, vol. 21, núm. 62, 2014, p. 3.

La pregunta del millón

En los seres humanos la toxoplasmosis es casi asintomática: algunas personas tienen síntomas parecidos a un resfriado común, a menos que tengan un sistema inmunitario debilitado, en cuyo caso puede ser muy grave y hasta mortal. También es de alto riesgo durante el embarazo, ya que mata a los embriones en las primeras etapas y cuando el feto está más desarrollado puede provocarle ceguera, hidrocefalia y otros problemas del sistema nervioso. La única manera de diagnosticarlo es con un análisis de sangre que puede hacerse si alguien sospecha que estuvo en una situación de riesgo o si tiene síntomas como visión borrosa, confusión o falta de coordinación.

Y aquí viene la pregunta del millón: ¿T. gondii también puede modificar nuestra conducta sin que lo sepamos? La respuesta es sí.

En 1994 Jaroslav Flegr, un parasitólogo de la Universidad Carolina de Praga apasionado por los mecanismos de manipulación de T. gondii, evaluó la personalidad de 388 voluntarios mediante pruebas psicológicas estandarizadas y comprobó si tenían anticuerpos en la sangre para T. gondii, cuya presencia indica que se tuvo la enfermedad en algún momento. Encontró que los hombres portadores tendían a quebrantar más las normas y eran más reservados y suspicaces, mientras que las mujeres portadoras respetaban más las normas y eran más cálidas y extrovertidas. Estos primeros resultados no fueron muy contundentes, pues las conductas podían deberse a la personalidad normal de los encuestados.

Flegr extendió su experimento y cambió el ángulo de la investigación: ¿el parásito hace más temerarios y arriesgados a los portadores? Con esta pregunta en mente evaluó a 3 890 soldados. Y ¡voilà! Encontró que los portadores de T. gondii tenían menos miedo, mostraban respuestas lentas a amenazas reales y todos creían en la hipnosis. Hasta aquí las intenciones del parásito parecen muy claras, pues es la conducta que se esperaría de un hospedero intermedio como un ratón: la falta de miedo o las respuestas lentas ante el peligro lo hacen presa fácil de un gato.

Luego, Flegr se preguntó si la conducta temeraria y la lentitud de reflejos en portadores de T. gondii pueden provocar accidentes de auto. Para responderlo evaluó a 446 personas, de las cuales 146 tuvieron un accidente de tráfico en algún momento de su vida. Encontró que aquellas con toxoplasmosis latente tenían 2.56 veces más probabilidades de sufrir un accidente automovilístico.

Otra pregunta es si T. gondii tiene algo que ver con la esquizofrenia. Ya vimos que el parásito induce la producción de grandes cantidades de un neurotransmisor parecido a la dopamina, y se sabe que la dopamina se sale de control en las personas que sufren la enfermedad. Al investigar esta relación, en 2012 Jirí Horácek, psiquiatra del Centro Psiquiátrico de Praga, encontró una reducción de la materia gris de la corteza —necesaria para funciones cognitivas básicas como aprender y razonar— y del hipocampo —involucrado en la memoria—. Esto se observó sólo en personas con esquizofrenia que también resultaron positivas para T. gondii. El estudio se llevó a cabo con 44 pacientes con esquizofrenia y 56 controles (personas sin la enfermedad). Esto sugiere que el parásito no es una causa, pero sí un desencadenante de la esquizofrenia en las personas genéticamente predispuestas.

Entonces, ¿zombies o no zombies?

¿Te quedaste con la boca abierta por las mañas y artilugios de estos parásitos? ¿Sientes escalofríos de pensar en lo vulnerables que somos ante parásitos como T. gondii? ¿Te preguntas si eres portador y el parásito controla tus pensamientos? Es momento de calmar las aguas.

Para empezar, las probabilidades de contagiarse son muy bajas y mucho más si tomamos las precauciones necesarias, como comer carne cocida (por cierto, las regulaciones sanitarias mexicanas para la producción de carne son de lo mejor); siempre hay que usar una palita al cambiar la arena de nuestros gatos y después lavarnos bien las manos, y a ellos mantenerlos desparasitados, sanos y dentro de casa. Los gatos infectados sólo pueden desechar ooquistes por un periodo de unos pocos días y después desarrollan inmunidad y no pueden volver a contraer T. gondii ni contagiarlo.

Otra fuente de contagio es el suelo del jardín, por eso es mejor usar guantes al tocar la tierra —por si nos encontráramos una caquita enterrada— y siempre tomar agua potable o hervida. Todas estas precauciones, obviamente, las mujeres embarazadas tienen que tomarlas al doble.

Y sobre el control mental… bueno. Nuestra conducta es una cosa complejísima. Posiblemente debamos preocuparnos más por dormir y comer bien y tratar de evitar el estrés que por el improbable y diminuto efecto de un parásito en nuestro cerebro. Aunque los ratones no puedan decir lo mismo…

Ilustración: revista ¿Cómo ves?

Ilustración: revista ¿Cómo ves?

- Wanda Metcalf, “Toxoplasmosis” [canción], Creature Comforts, 2015, en: https://youtu.be/eNH5QmBmuoI?feature=shared.

- “El gato no es la principal fuente de contagio de toxoplasmosis: Académico de la unam”, Boletín unam-dgcs-047, 27 de enero de 2018, en: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_047.html.

Fabiola Murguía Flores es bióloga por la unam y doctora en geografía física por la Universidad de Bristol. Actualmente es investigadora independiente y apasionada de la vida secreta de los microorganismos.