Partitura para la piel de un mamut

Agustín B. Ávila Casanueva

Foto: Shutterstock

En 2016 la investigadora mexicana Marcela Sandoval se encontraba en la aduana de una ciudad de California, proveniente de Dinamarca. Entre la ropa de su equipaje traía muestras diminutas de restos de animales antiquísimos: un reno, un asno salvaje de Asia, un lobo del Ártico y un gato momificado. También traía una pregunta: ¿podría recuperar no solamente adn de las muestras sino adn en su conformación original? Es decir, ¿tal como estaba ubicado en el espacio cuando estos animales estaban vivos, en forma de madejas llamadas cromosomas? Conocer los enredos de la madeja cromosomal de una célula nos permite saber qué genes se encuentran activos y cuáles apagados. Lo que Marcela no sospechaba es que obtener la respuesta le tomaría ocho años, y que se la daría una hembra de mamut congelada y aún por descubrir.

La partitura del genoma

Las células del corazón son distintas a las del ojo y éstas a su vez son muy diferentes a las del pulmón; hasta donde sabemos, los humanos tenemos poco más de 200 tipos celulares, aunque probablemente no hemos terminado de descubrirlos todos. Pero las células tienen algo en común: el genoma. Ahora, si todas las células contienen exactamente la misma información genética, ¿cómo saben qué parte usar para funcionar como célula de corazón o de ojo o de pulmón o de lo que sea?

Imaginemos que los tipos celulares son las partes de una orquesta: las células cardiacas son, por ejemplo, las flautas; las de los ojos, los violines; las del pulmón, los timbales, y así. Todos los músicos juntos tocan la misma obra. Por ejemplo, mis células tocan la sinfonía Agustín Ávila. Pero cada tipo de célula lee sólo la parte que le toca, igual que en una orquesta los violinistas tienen ante sí sólo las notas correspondientes a los violines (y no la partitura de todos los instrumentos). Entonces las células cardiacas solamente pueden leer los genes necesarios para hacer un corazón y mantenerlo en operación; las células del ojo, sólo los genes para ojos, y así. Esto se debe a que en el núcleo de cada célula existen proteínas que se encargan de plegar y ocultar la parte de nuestros cromosomas que no se van a usar y de reunir en distintos puntos las partes que sí van a estar activas (o sea, los genes que “se expresan”), aunque pertenezcan a diferentes secciones de los cromosomas.

Entender cómo sucede esto nos permite escuchar la música de los distintos tipos celulares y cómo integran la sinfonía del organismo. Así, desde 2009 se han desarrollado técnicas para estudiar la interacción de distintas proteínas con el adn —juntos forman la cromatina— para tratar de entender la acción de los genes. Una de las técnicas de análisis genómico más utilizadas es la llamada Hi-C, que permite explorar la organización tridimensional del adn.

Todo esto se ha trabajado con muestras frescas de tejido, tomadas de especímenes vivos y bien cuidados. Pero Marcela Sandoval tenía otra pregunta en mente, propuesta por el líder de su laboratorio, Tom Gilbert: ¿también funcionaría en muestras antiguas? El adn es una molécula bastante resistente, pero la muerte de un organismo, su descomposición, los cambios de temperatura y la radiación recibida durante milenios cobran factura, y el adn va sufriendo daños, se va fragmentando y va perdiendo el orden que tenía dentro de la célula. ¿Sería posible recuperar las partituras de organismos muertos hace mucho tiempo? Por ejemplo, ¿se podía recuperar la sinfonía de un mamut?

Las distintas pruebas

“El mamut no fue el primero”, me dice Marcela. Su viaje a la Universidad de California en Santa Cruz (ucsc) justamente tenía el propósito de tratar de adaptar la técnica Hi-C a muestras biológicas antiguas, de 100 años o más; este método terminaría por llamarse PaleoHi-C. “Traía un montón de muestras de especímenes de museos: ratón, venado, ardilla, pieles disecadas, gatos y lobos momificados”, cuenta la investigadora. Pero tampoco es que trajera al animal entero como si su equipaje fuera el arca de Noé: las muestras, que había tomado con mucho cuidado de los especímenes, no excedían los 100 miligramos y eran más pequeñas que un cuadrito de papel cuadriculado. Por supuesto, Marcela contaba con cartas y permisos de distintas universidades e instituciones que la autorizaban a transportar ese pequeño y peculiar cargamento.

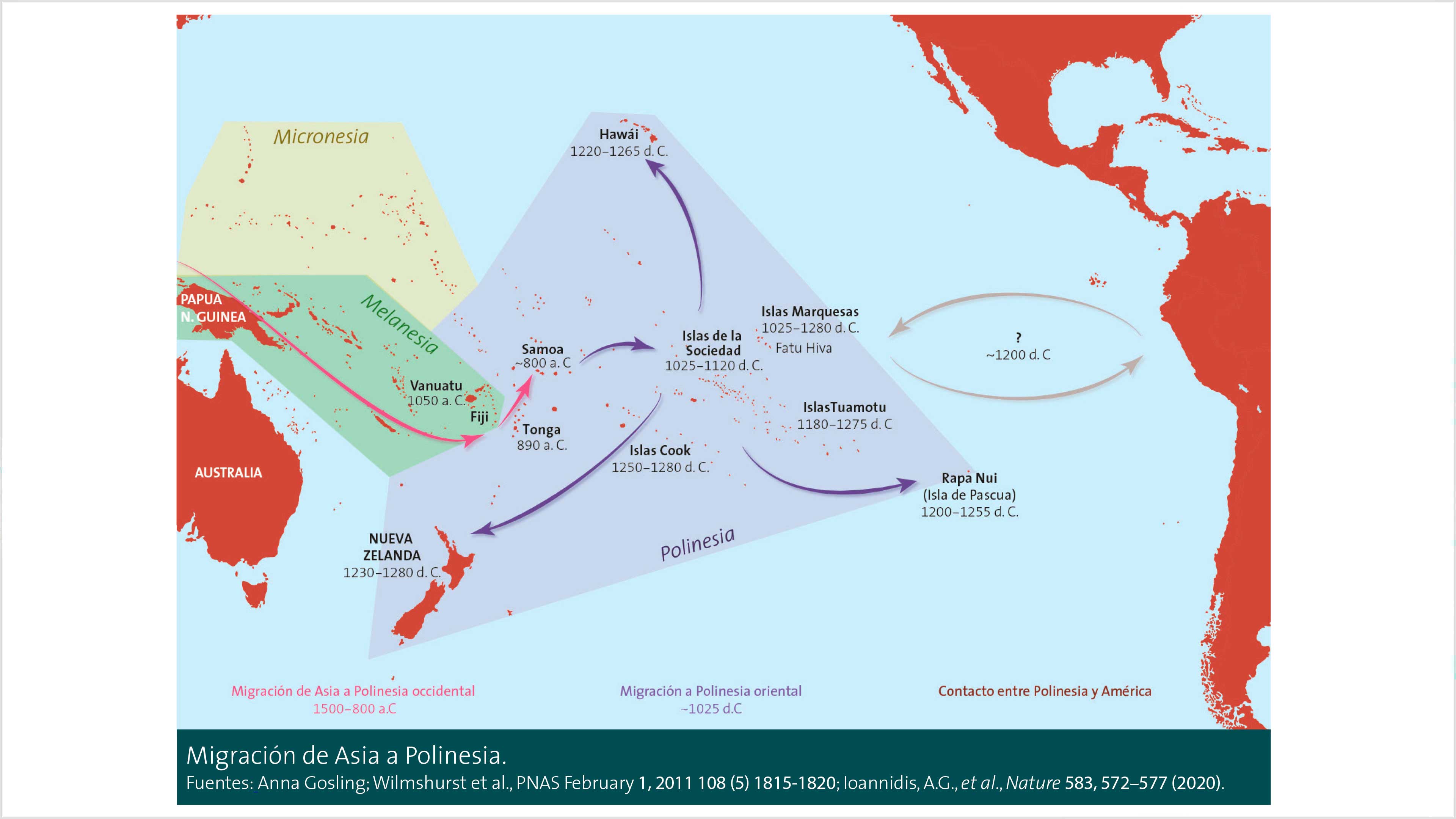

Estamos acostumbrados a pensar en el adn como una tira lineal, pero en realidad está acomodado en forma tridimensional dentro de los cromosomas, lo cual determina qué partes se pueden leer y cuáles no.

Conforme una muestra se degrada su adn no solamente se empieza a cortar en cachitos, sino que además la conformación tridimensional se mueve de a poco, haciendo casi imposible su análisis posterior. En la izquierda se ilustra cómo se vería una muestra que se ha degradado demasiado y que no puede ser analizada por un método de Hi-C y en la derecha, una muestra, como la del mamut, donde tanto los territorios cromosomales (arriba) como los compartimentos de cromatina (en medio) y las zonas activas del adn (abajo) aún se conservan lo suficiente como para ser leídas.

Fuente: M. Sandoval-Velasco, O. Dudchenko, J. A. Rodríguez et al., “Three-dimensional genome architecture persists in a 52,000-year-old woolly mammoth skin sample”, Cell, vol. 187, núm. 14, julio de 2024, p. 3543.

Fuente: M. Sandoval-Velasco, O. Dudchenko, J. A. Rodríguez et al., “Three-dimensional genome architecture persists in a 52,000-year-old woolly mammoth skin sample”, Cell, vol. 187, núm. 14, julio de 2024, p. 3543.

Marcela y su colega Brendan O’Connell, de la ucsc, pusieron manos a la obra en el laboratorio de adn antiguo, un laboratorio muy limpio en el que solamente se procesan muestras antiguas y al que hay que entrar muy bien bañados y con un traje especial. Trataron de aplicar la técnica Hi-C a las muestras del pasado, y tras mucho trabajo obtuvieron… algo. “No estábamos seguros de si los resultados estaban bien o mal”, confiesa Marcela. En efecto lograron obtener adn de las muestras, pero no sabían si podían analizar la estructura de los cromosomas, lo que se debía en parte a que para eso necesitaban un genoma de referencia del organismo en cuestión, es decir uno muy bien estudiado contra el cual comparar sus resultados. Y los investigadores no tenían la información pertinente de casi ninguno de los organismos que había llevado Marcela. “Pero eso no nos detuvo”, agrega, muy ufana, la investigadora.

Un año después, el laboratorio en el que Marcela trabajaba en Dinamarca recibió un correo del Colegio de Medicina de Baylor, Texas, donde en 2014 se había desarrollado una de las técnicas de Hi-C: los investigadores de esa institución también querían aplicarla en muestras antiguas. El problema era que no tenían ninguna a la mano. Ya habían intentado imitar el proceso de envejecimiento de las células y el adn mediante procesos, digamos, poco ortodoxos. “Chamuscaron en el horno huesos del pavo de la cena de acción de gracias, estudiaron ratones machucados y disecados y tomaron muestras de piel de la bolsa y la cartera de algunos de los colaboradores”, me cuenta Marcela. Tras todos estos experimentos se sentían listos para probar con muestras antiguas de verdad.

Marcela volvió a subirse a un avión con un cargamento insólito: “Volé a Houston con todo un catálogo de muestras”, recuerda. Llevaba anfibios, reptiles, aves, mamíferos, insectos y plantas, y empezó a trabajar con la técnica que habían desarrollado sus colegas en Texas. “La técnica que habíamos implementado en ucsc tardaba tres días en completarse, pero la de Baylor necesitaba siete”, agrega con un dejo de cansancio en la voz. Como sea, obtuvieron resultados exitosos.

Pero no con todas las muestras. “De algunas de plano casi no obtuvimos nada. Con otras nos fue mejor. Pero la campeona fue la del asno”, cuenta. El asno salvaje de Asia, un primo del asno y el burro que conocemos, era la más reciente de las muestras. “Estábamos decididos: íbamos a hacer nuestro artículo de investigación con la muestra del asno”. Empezaron a hacer los análisis, a construir un genoma de referencia del asno y a juntar toda la información necesaria. En eso estaban cuando, en 2018, Love Dalén, científico de profesión y explorador en sus ratos libres, paseándose por Siberia encontró un mamut.

Pata de una mamut de 52 000 años, encontrada en un terreno de permafrost, Siberia.

Pata de una mamut de 52 000 años, encontrada en un terreno de permafrost, Siberia.

Foto: Love Dalén, Universidad de Estocolmo.

Una mamut y una pandemia

Marcela cuenta, aún sorprendida, que el ejemplar estaba muy bien conservado: “Se mantenía el color del espécimen, su pelaje. Había un montón de órganos en muy buen estado.” Dalén era ya un colaborador del grupo de Marcela y estaba al tanto del proyecto. “Así que nos mandó un correo que decía algo así como: ‘Oigan, me encontré este mamut, tal vez podría servirles’ ”, recuerda. La muestra llegó al laboratorio de Dinamarca en 2019. La calidad del adn que contenían las muestras —pequeños cortes hechos en la piel de una de las orejas de la bestia lanuda— era excelente, “algo bastante único”.

Para finales de 2019 Marcela y sus colegas ya habían aplicado la técnica Hi-C a las muestras de la mamut, cuyo sexo determinaron gracias a los análisis genéticos. Sin embargo, la estancia posdoctoral de Marcela en Dinamarca había llegado a su fin. Consiguió otra estancia en Barcelona y siguió atenta al proyecto desde allá.

A principios de 2020 “estábamos viendo el avance del covid-19 en tiempo real”, recuerda la investigadora. “Los brotes en Italia, cómo llegó a Madrid.” Pero las restricciones aún no llegaban del todo a Barcelona. “Estábamos a la espera de ver qué pasaba y un poco asustados, pero seguíamos trabajando en el análisis de datos.” El 4 de marzo Juan Rodríguez —otro posdoc que participó en el proyecto— envió un whats al grupo de investigación: “It works!” (“¡Funciona!”) y una gráfica con el primer análisis de la estructura de los cromosomas de la mamut. Por primera vez sabían no sólo la conformación de los cromosomas de un mamut sino también de una muestra de adn antiguo. “¡Nos emocionamos muchísimo! Sin embargo, al siguiente fin de semana me llegó un correo de mi nuevo jefe. Me decía que ya estaban cerrando las fronteras, que no se sabía cómo se iba a desarrollar esto y que si tenía un lugar mejor donde estar me fuera para allá.” Marcela tomó un avión de regreso a Dinamarca para estar con su pareja y amigos.

Toma de una muestra de piel de la mamut de 52 000 años de edad.

Toma de una muestra de piel de la mamut de 52 000 años de edad.

Foto: Love Dalén, Universidad de Estocolmo.

Durante el encierro de la pandemia los colaboradores del grupo de investigación pudieron avanzar con el análisis computacional de los datos. “Dinamarca fue bastante laxa con el aislamiento”, cuenta, “así que regresé al laboratorio a hacer más experimentos y obtener más datos hasta acabarme las muestras”. Marcela se mantuvo en comunicación con el equipo de Baylor y aplicó las herramientas que habían desarrollado para el asno en las muestras de mamut.

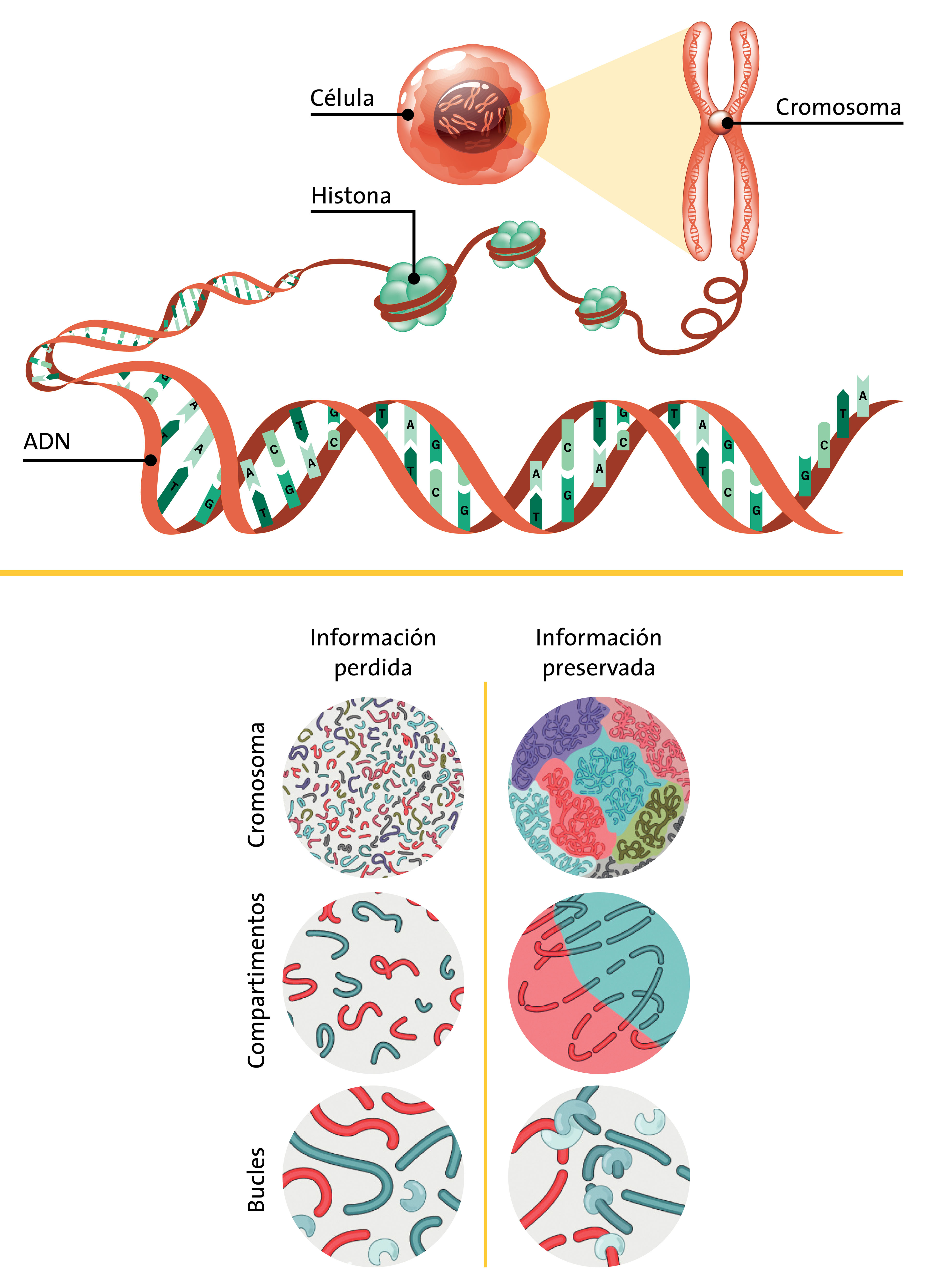

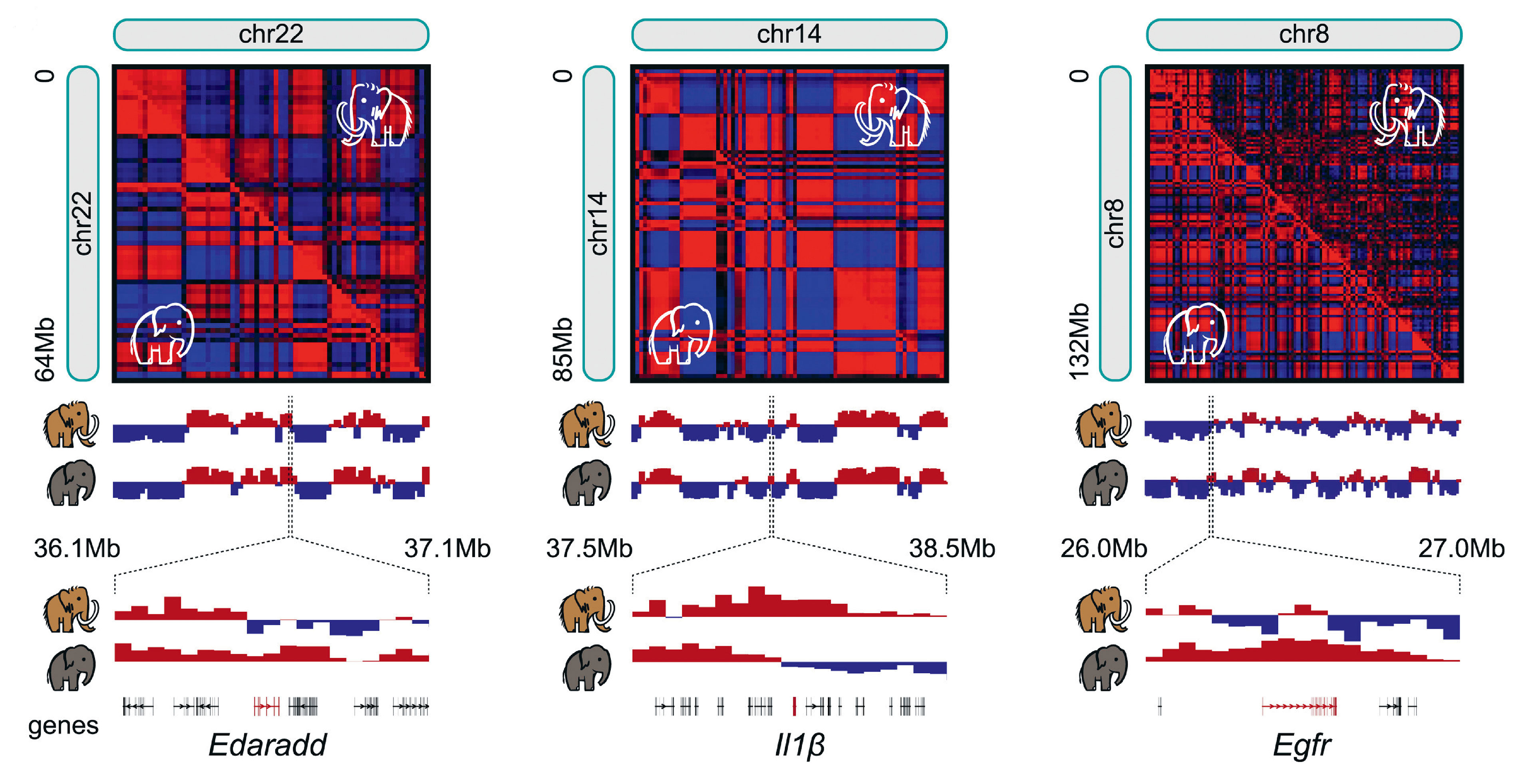

En la primera fila se observan, en la parte superior, los cromosomas 22, 14 y 8 del mamut, y en la inferior los mismos cromosomas pero del elefante. En rojo se muestran las partes activas de los cromosomas y en azul las inactivas. Las gráficas parecen un reflejo —haciendo el corte por la diagonal—, porque en general las mismas zonas que están activas en el mamut lo están en el elefante y viceversa. Sin embargo, hay tres zonas de interés: los tres genes de los que te hablamos, que vienen amplificados en la última fila, de izquierda a derecha: Edaradd, la interleucina y Egfr. Ahí puedes ver cómo el azul de la fila del mamut no corresponde con el del elefante y al revés. Esto nos indica que tales genes se expresan de manera diferente en el mamut que en el elefante: mientras en uno se prenden, en otro se apagan.

Fuente: M. Sandoval-Velasco, O. Dudchenko, J. A. Rodríguez et al., “Three-dimensional genome architecture persists in a 52 000-year-old woolly mammoth skin sample”, Cell, vol. 187, núm. 14, julio de 2024, p. 3547.

Fuente: M. Sandoval-Velasco, O. Dudchenko, J. A. Rodríguez et al., “Three-dimensional genome architecture persists in a 52 000-year-old woolly mammoth skin sample”, Cell, vol. 187, núm. 14, julio de 2024, p. 3547.

La sinfonía de la mamut

El grupo de investigación iba por buen camino, pero todavía no era hora de cantar victoria. Para poder darles sentido a todos los datos necesitaban el genoma de referencia, es decir, un genoma limpio y ordenado de cabo a rabo. Con adn de las mismas muestras de la oreja de la mamut, y apoyándose en los genomas de los elefantes africano y asiático, los colaboradores obtuvieron el genoma del mamut y de paso descubrieron que tiene 28 pares de cromosomas (los humanos, por ejemplo, tenemos 23 pares).

¿Cómo estaban organizados estos 28 cromosomas en la muestra de piel de la oreja de la mamut? ¿A qué suena, en esta partitura genómica, la piel de un mamut? Para responder esto no solamente era necesario conocer las zonas del genoma que estaban activas —que para este punto ya conocían— sino también saber cuál es la función de esos genes activos.

Comparando con un análisis Hi-C de la piel de un elefante asiático —el pariente vivo más cercano a los mamuts—, encontraron 425 genes que estaban activos en el mamut pero no en el elefante, y 395 que estaban activos en el elefante y no en el mamut. Entre estos genes hay tres de interés que nos pueden ayudar a comprender mejor al mamut. Uno de ellos es un gen llamado Edaradd, que se encuentra activo en el elefante e inactivo en el mamut. El Edaradd también existe en los humanos, y gracias al estudio de su función en nuestra especie sabemos que está relacionado con el desarrollo de los folículos capilares de donde brota el pelo y que está bajo una fuerte selección en poblaciones inuit en el Ártico, lo que sugiere que también está relacionado con la resistencia al frío. Sabemos que está bajo una fuerte selección porque en la población que se muestreó no se ve casi ninguna variación dentro de la secuencia del gen.

“Sabemos que es una maraña de extrapolaciones”, me dice Marcela. “Hay genes que se han estudiado en el ser humano o en el ratón y de ahí pasamos esa información al elefante, y de ahí al mamut.” Pero al parecer, y como dice el artículo de investigación que Marcela y sus colegas publicaron en la revista Cell en julio del año pasado —y que fue artículo de portada, una hazaña no menor, pues es una de las revistas científicas más importantes del mundo—, las señales de los cromosomas “son capaces de persistir a lo largo de vastas distancias evolutivas (han pasado 105 millones de años entre el ancestro en común entre humanos y mamuts), así como milenios como muestras congeladas”.

Otro de los genes de interés, la interleucina 1 beta (IL-1β), está relacionado con la respuesta inmunitaria y la inflamación, y está activo en el mamut e inactivo en el elefante; probablemente ayudaba a los mamuts a contender con las inclemencias de la última glaciación. El último gen de la tercia es uno llamado Egfr, que tiene que ver con la capacidad de la piel y el vello para mantener un equilibrio estable en el organismo. Aún faltan varios procesos moleculares por entender y experimentos por hacer, pero claramente ya tenemos la primera aproximación y los datos necesarios para poder escuchar la sinfonía del mamut. Digamos que la orquesta apenas terminó su primer ensayo.

Trompa de la mamut Yuka, de 39 000 años de edad.

Trompa de la mamut Yuka, de 39 000 años de edad.

Foto: Love Dalén, Universidad de Estocolmo.

Cómo se conservó tan bien

Una última cosa que le interesaba al equipo era entender cómo se conservó ese mamut de manera tan prístina y sobre todo determinar si podían llegar a encontrar otros especímenes así. Su propuesta es que tras la muerte de la mamut el frío extremo congeló la muestra y la deshidrató, vitrificando las células.

La vitrificación es un proceso que convierte las células en un sólido sin que se formen cristales de hielo, que pueden destruir las frágiles estructuras de su interior. Cuando ocurre, todo en la célula se mantiene en su lugar y se vuelve casi inmune al daño ambiental. Para probar que esto podía repetirse con otras muestras el grupo de investigación repitió el análisis con una muestra tomada de Yuka, una mamut de 39 000 años. El resultado fue el mismo.

“La vitrificación es mucho más común de lo que creemos”, dice Marcela. Cuenta que es un proceso muy utilizado en la industria alimentaria; así obtenemos, por ejemplo, jamón serrano y cecina. “Sólo que nunca habíamos buscado o intentado obtener información genética de este tipo de muestras.”

Marcela termina la entrevista con esperanza y una sonrisa: “Quedan muchísimos especímenes por explorar en los museos de historia natural del mundo.” Mientras tanto, la investigadora está inaugurando su laboratorio en el Centro de Ciencias Genómicas de la unam, enfocado en estudiar la historia evolutiva de especies mesoamericanas, y ha comenzado a estudiar muestras antiguas de agaves, una historia que pronto les estaremos contando.

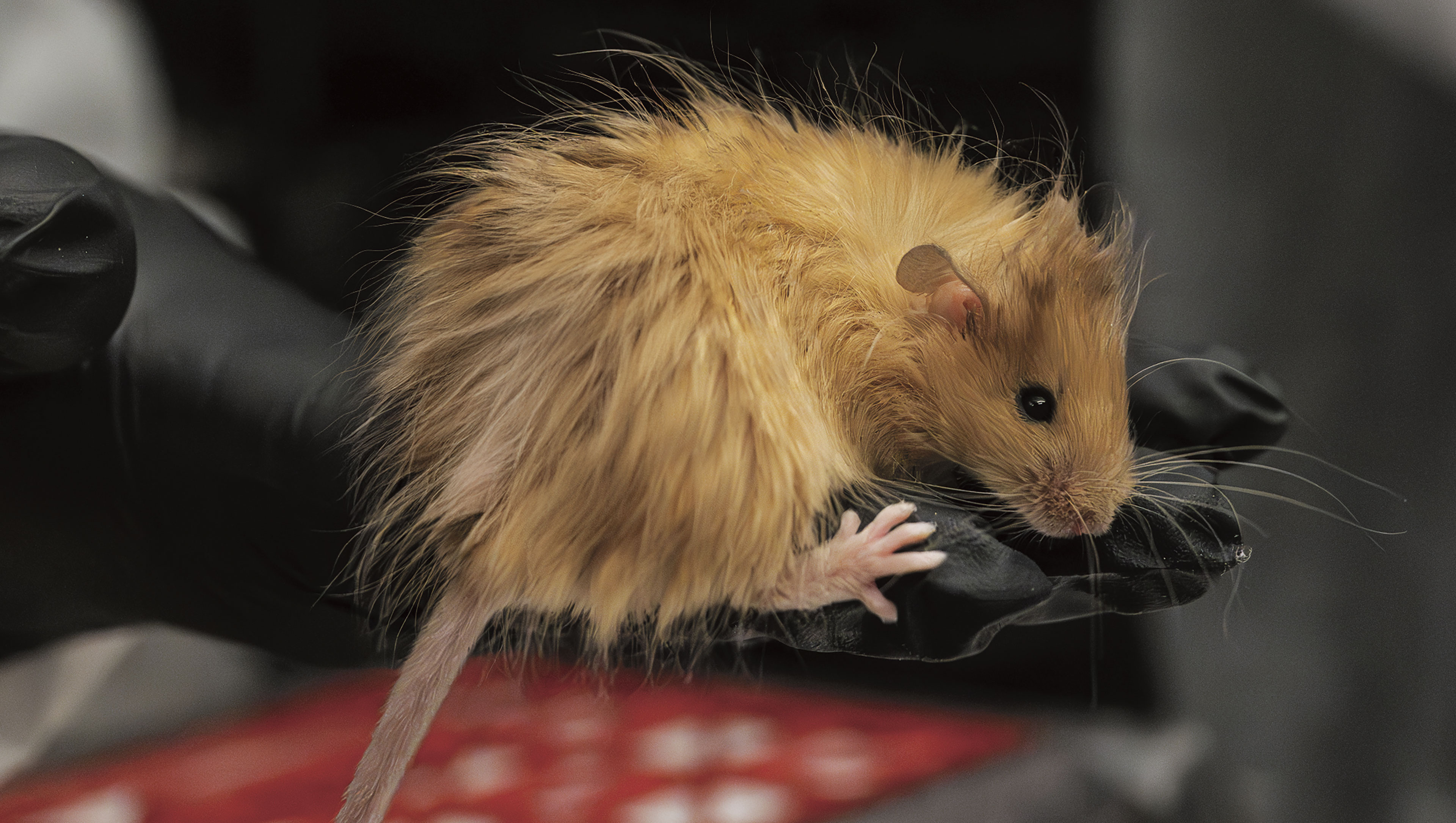

Científicos del laboratorio privado Colossal, en Texas, Estados Unidos, han tratado de desextinguir algunas especies con base en la edición genética de adn, entre ellas el mamut lanudo (Mammuthus primigenius). En este camino crearon varias camadas de ratones lanudos, los cuales además del característico pelaje comparten con el mamut el metabolismo acelerado de las grasas que los ayudó a sobrevivir en la última glaciación.

Científicos del laboratorio privado Colossal, en Texas, Estados Unidos, han tratado de desextinguir algunas especies con base en la edición genética de adn, entre ellas el mamut lanudo (Mammuthus primigenius). En este camino crearon varias camadas de ratones lanudos, los cuales además del característico pelaje comparten con el mamut el metabolismo acelerado de las grasas que los ayudó a sobrevivir en la última glaciación.

Foto: John Davidson en representación de Colossal Biosciences.

- Juan L. Cantalapiedra, respuesta a “Recuperan por primera vez el adn de un mamut con su estructura en forma de cromosomas”, Science, 11 de julio de 2024, en: https://sciencemediacentre.es/recuperan-por-primera-vez-el-adn-de-un-mamut-con-su-estructura-en-forma-de-cromosomas.

- Martín Bonfil, “La mexicana que estudió el genoma de un mamut”, Agendamxtv, 25 de julio de 2024, en: https://youtu.be/eetJW6rEoT4?si=xsPFgyOZp2qkv0e3.

Agustín B. Ávila Casanueva es coordinador de la Unidad de Divulgación y Difusión del Centro de Ciencias Genómicas de la unam. Es ganador de diversos premios de periodismo y divulgación. Es editor de los libros De cero a ciencia (2021) y Entrevistando a la ciencia morelense (2023).