Ráfagas 307

Ráfagas

María Luisa Santillán

Ilustración: revista ¿Cómo ves?

Microplásticos, peligrosos para el corazón

Cuando los plásticos se degradan forman microplásticos (de 1 micrómetro a 1 milímetro) y nanoplásticos (de 1 nanómetro a 1 micrómetro) que entran al organismo con la comida, el aire que respiramos o a través de la piel, e interactúan con nuestros tejidos y órganos. Se han encontrado microplásticos en la placenta, los pulmones, el hígado, la leche materna, la orina y la sangre. Recientemente un grupo de investigadores liderados por Raffaele Marfella, de la Universidad de Campania, en Italia, publicó un estudio en el que sugiere que estos micro y nanoplásticos son un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares.

En el estudio participaron 257 pacientes que debían someterse a una cirugía para extraer placa aterosclerótica —que se forma por la acumulación de grasa en las arterias— de la vena carótida del cuello. Los investigadores tomaron muestras de estas placas y encontraron que 58 % de los pacientes tenían restos de micro y nanoplásticos. Luego las analizaron con estudios de microscopía electrónica, cromatografía de gases y espectrometría de masas y detectaron la presencia de partículas de polietileno (que se usa en bolsas de plástico, cables, envases, entre otros) y de cloruro de polivinilo, conocido como pvc. Los resultados de este trabajo, publicados en la revista médica New England Journal of Medicine, señalan que los pacientes con micro y nanoplásticos en la placa aterosclerótica tenían 4.5 veces más probabilidades de sufrir un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular o bien mayor riesgo de muerte dentro de los 34 meses de seguimiento, en comparación con aquellos en quienes no se detectaron.

Dotted Yeti/Shutterstock

Dotted Yeti/Shutterstock

Terremotos y colapso de Teotihuacan

Teotihuacan fue una ciudad-estado mesoamericana muy próspera y dominante durante la época prehispánica, pero alrededor del año 550 de nuestra era su población disminuyó y sufrió destrucción de edificios e incendios continuos. Las causas de su declive siguen en estudio. En ese contexto, un grupo de investigadores del Instituto Geológico y Minero de España y de las universidades de Salamanca, Politécnica de Madrid y Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México) propone que el colapso de esa civilización pudo deberse a cinco terremotos de gran magnitud ocurridos entre los años 100 y 600 de nuestra era. Para el análisis se valieron de la arqueosismología, la disciplina que estudia los efectos de terremotos del pasado en estructuras arqueológicas.

Como parte de la investigación observaron efectos de terremotos en las pirámides del Sol y la Luna y en el templo de la Serpiente Emplumada, entre ellos fracturas, desplazamiento de muros o escalones plegados. Las marcas más comunes que descartaron que pudieran deberse a la intervención humana o a la erosión climática fueron el rompimiento de esquinas y el desplazamiento e inclinación de los bloques de mampostería y escaleras. Por el patrón de daño evidente en los edificios, los sismos que los dañaron pudieron deberse a la fosa Mesoamericana del océano Pacífico, una zona de subducción formada en los límites entre las placas de Cocos y del Caribe.

El artículo, publicado en el Journal of Archaeological Science: Reports, hace énfasis en que la hipótesis de los megaterremotos como causa del colapso de Teotihuacan no entra en conflicto con otras teorías existentes, ya que este tipo de desastres naturales puede incitar guerras internas, levantamientos y disturbios civiles.

Dmitry Rukhlenko/Shutterstock

Dmitry Rukhlenko/Shutterstock

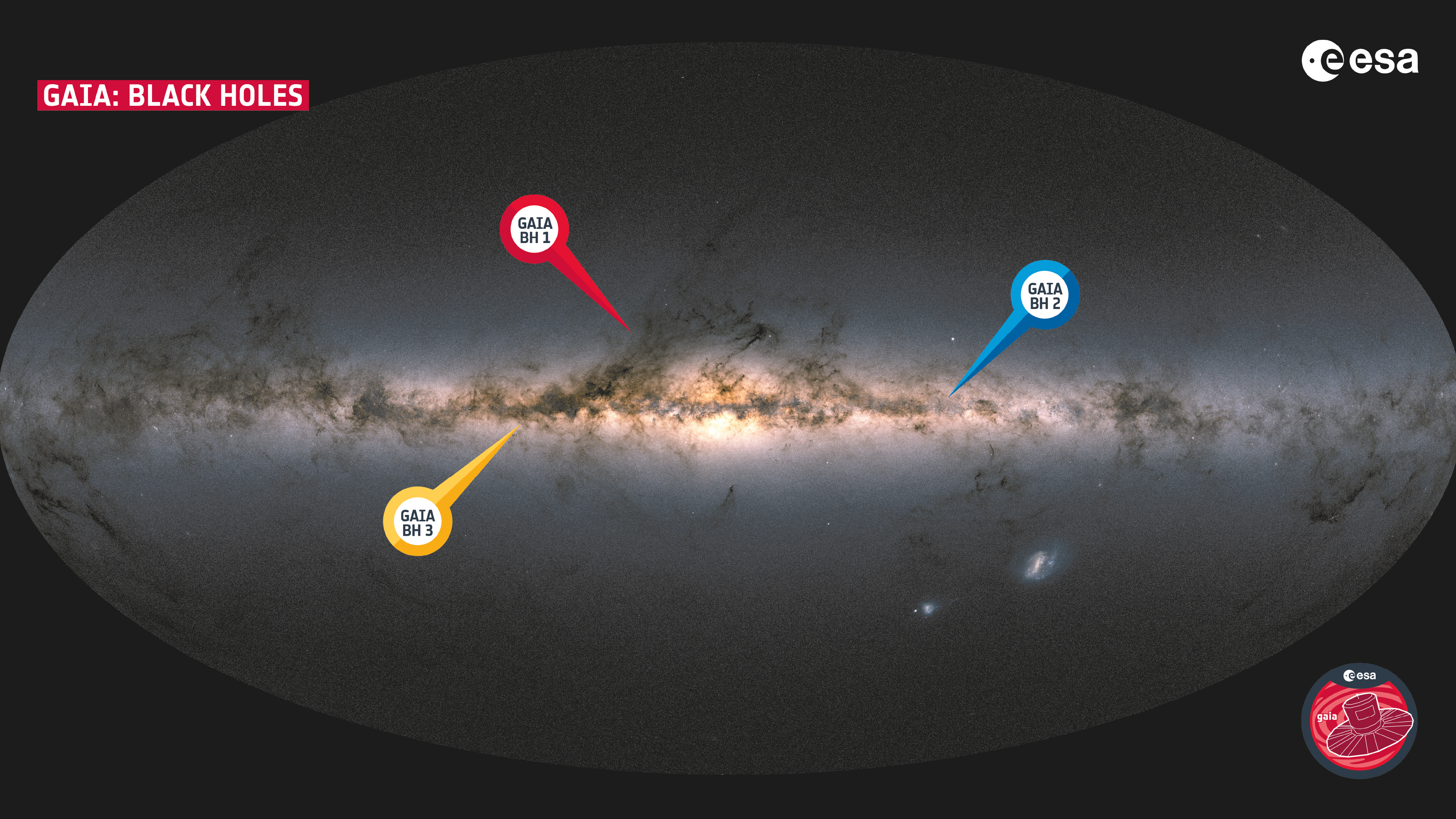

Agujero negro, entre los más cercanos a la Tierra

La misión Gaia de la Agencia Espacial Europea, cuyo propósito es crear un mapa preciso de las estrellas de nuestra galaxia, ha revelado en la Vía Láctea un agujero negro masivo de origen estelar, es decir formado a partir del colapso de una estrella masiva. Bautizado Gaia BH3 o BH3, su masa es de casi 33 veces la del Sol y se encuentra en la constelación de Aquila. A menos de 2 000 años luz de nuestro planeta, se trata del segundo agujero negro de este tipo más cercano a la Tierra.

Al revisar datos de la misión los astrónomos detectaron el “bamboleo” anómalo de una estrella; la única explicación de este comportamiento era que la atrajera un agujero negro cercano. Para comprobarlo los científicos también analizaron datos del Very Large Telescope (vlt) en el desierto de Atacama, en Chile, que les permitieron confirmar la existencia de BH3, medir su masa con precisión y obtener información adicional sobre sus propiedades.

Al revisar datos de la misión los astrónomos detectaron el “bamboleo” anómalo de una estrella; la única explicación de este comportamiento era que la atrajera un agujero negro cercano. Para comprobarlo los científicos también analizaron datos del Very Large Telescope (vlt) en el desierto de Atacama, en Chile, que les permitieron confirmar la existencia de BH3, medir su masa con precisión y obtener información adicional sobre sus propiedades.

Si bien hay agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias, por ejemplo Sagitario A* en medio de la Vía Láctea, que tiene cuatro millones de veces la masa del Sol, los agujeros negros estelares identificados antes de BH3 tienen entre 10 y 21 masas solares, por lo que este descubrimiento resulta excepcional.

La investigación, publicada en la revista Astronomy & Astrophysics, reveló que la estrella “bamboleante” que orbita BH3 contiene pistas sobre aquella que colapsó para formarlo y los datos del vlt mostraron que ambas son pobres en metales. Estos hallazgos permitirán a los astrónomos estudiar el origen de los agujeros negros de gran masa producidos después del colapso de estrellas con esas características.

ESA/Gaia/DPAC

ESA/Gaia/DPAC

Proteger zonas marinas poco exploradas

Más de 70 % de la superficie del planeta está cubierta por océanos que albergan nuevas especies y ecosistemas muy diversos, a pesar de lo cual son lugares poco explorados. Una expedición internacional realizada recientemente en la cordillera submarina de Salas y Gómez, que va de la costa de Chile a Rapa Nui —también conocida como Isla de Pascua— en el Pacífico central, observó 160 especies marinas, de las cuales al menos 50 son nuevas para la ciencia. Entre ellas hay corales de aguas profundas, moluscos, estrellas de mar, esponjas de vidrio, erizos de mar, cangrejos y langostas en cuclillas.

Durante la exploración, que duró 40 días, se avistó el arrecife de coral más profundo del planeta y se examinaron varios montes submarinos nunca antes explorados, que son hábitat de distintas especies. Para ello se utilizó un vehículo operado en forma remota que se sumerge hasta 4 500 metros, pesa más de tres toneladas y tomó distintas muestras biológicas.

Los científicos del proyecto pertenecen a la Uni-versidad de Texas Valle del Río Grande y la Universidad Católica del Norte en Chile y cuentan con el apoyo del Schmidt Ocean Institute, fundación privada sin fines de lucro enfocada en la investigación oceanográfica. Esta expedición, la segunda en su tipo que se realiza en 2024, espera documentar más de 100 especies desconocidas aún para la ciencia y honrar el Tratado de Alta Mar, el cual fue adoptado en 2023 por las Naciones Unidas para proteger 30 % de los océanos del planeta antes de 2030, sobre todo en regiones remotas con alto nivel de endemismo, hábitats inexplorados y una rica biodiversidad. Además, hará posible crear una de las primeras y mayores zonas marinas protegidas del planeta, según un comunicado del Barcelona Supercomputing Center, que también participó en el estudio.

Schmidt Ocean Institute

Schmidt Ocean Institute